|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А.Д. Тюриков,

Артемовское Рериховское общество

Иные миры Достоевского

Как милостив Господь, что посылает

сюда, в сей мир, вестников

об ином мире,

не дает замкнуться

и забыться в нем,

но раздвояет сердце наше и дает

предчувствие неземных

блаженств.

С.Булгаков

На Достоевского нельзя смотреть

как на обыкновенного романиста или обыкновенного человека. В нем было нечто большее,

и это большее составляет его отличительную особенность и объясняет все его действия

и писания.

В давние времена поэты были пророкам

и жрецами, высшая идея владела поэзией, искусство служило богам. Искусство было

реальной силой, просветляющей и перерождающей весь человеческий мир. Творцы искусства были не только причастными к Земле, не

только сострадали ей, но для преображения Земли они вступали в свободную связь с

неземными силами и наполняли высшей энергетикой свои произведения.

В

XIX веке в России вновь начало возрождаться теургическое искусство, исцеляющее и

обновляющее жизнь. Мы можем вспомнить многие великие

имена – Пушкин и Лермонтов, Гоголь и А.К.Толстой, Фет и Тютчев, Владимир Соловьев

и Достоевский…

* * *

Ф.М.Достоевский родился 11 ноября

1821 года в Москве в семье врача Мариинской больницы для бедных. К пятнадцати годам

интересы Федора уже определились. Он знал, что будущее его – литература. Ранняя

смерть матери все перевернула. Отец, оставшись с семью детьми на руках, старших

сыновей, Михаила и Федора, решил отдать в Военно-Инженерное училище в Петербурге.

С мая 1837 года судьба Достоевского навсегда связана с этим городом, который, по

словам писателя, в один момент мог раствориться и исчезнуть среди болот и туманов

его окружавших. Зыбкость, ирреальность, фантастичность Петербурга – это тот фон,

на котором происходят события его романов. Но иномирность,

призрачность столицы необходимо было поймать, ощутить, прочувствовать. И на это

была способна душа человека, для которой весь земной мир, а не только один город,

постоянно двоился, умножался, то обретал некую реальность, то растворялся в странных

образах и очертаниях. Таким человеком и был Достоевский.

В Инженерном училище Федор был

непохож на товарищей своей религиозностью и равнодушием к удовольствиям и развлечениям.

Он принимал живое участие во всех делах своих соучеников, поддерживал во всех видах

честность и дружбу между ними. И они его за это очень любили и следовали его советам.

Юноша до самозабвения любил поэзию, особенно Пушкина и Шиллера. Вообще, всю современную

литературу – и русскую, и зарубежную – он знал прекрасно. В годы учебы он уже много

сочиняет. Характер его был живой, подвижный, страстный. Отличался он добротой и

обходительностью.

После окончания училища Достоевский

служит в Петербурге. Все свободное время посвящает сочинительству и чтению Гоголя,

Бальзака, Жорж Санд, Гофмана, Гюго. И… страдает нервными расстройствами. Образы,

вызванные его неуемной фантазией, тревожили и мешали жить. Друзьям он неоднократно

жаловался на ночных «посетителей», вследствие чего у него развились бессонница и

постоянное беспокойство. Устами героя своей ранней повести «Хозяйка» Ордынова Достоевский описал природу своего художественного воображения:

«Оно на грани пророческого ясновидения и титанического

могущества. Мысль, идея, ощущение с волшебной силой немедленно воплощаются в грандиозные

формы; целые миры возникают, целые народы и племена оживают. Огромная Вселенная,

вызванная к бытию огненным духом, грозит раздавить своего творца. Величием и ужасом

веет от этой магии искусства».

Достоевский совершенно не мог

обращаться с деньгами и постоянно бедствовал. Деньги, а получал он достаточные суммы

от опекунов, раздавались всем просящим в первые же дни. Затем были долги и хлеб

с водой. Людям он верил и сострадал. Этим многие и пользовались. Практичности для

себя совсем не имел. По свидетельству брата, Федор Михайлович никогда не знал «сколько

у него чего» – денег, платья, белья. Таким он остался до конца жизни.

В 1845 году Достоевский пишет

повесть «Бедные люди», которую восторженно приняли Белинский и Некрасов. В повести

он талантливо изобразил внутренний мир униженного маленького человека Макара Девушкина.

Писатель и при создании этой повести, и впоследствии следовал своему творческому

кредо, выраженному в словах: «Человек есть

тайна. Ее надо разгадывать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори,

что потерял время, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Повесть

заметили, о Достоевском заговорил весь Петербург. Писатель сообщал брату Михаилу:

«Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет

меня страшное. Все меня принимают за чудо».

Достоевский

начал с успеха. Следующая повесть «Двойник» провалилась, ее никто не понял. Друзья

отвернулись от молодого писателя. Но «Двойник» появился не случайно, что-то с ним

произошло. Мир стал восприниматься по-другому. Достоевский вспоминал: «Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил…

к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку

и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую

последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом,

и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском

солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в

двадцать градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый

воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, с кровель обеих набережных

подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь

в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался

в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными

и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот

сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою

очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная

мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в

это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного,

но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих

пор шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое,

совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам,

по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое

существование…»

В повести «Двойник» Достоевский

только попытался отразить идею раздвоения человеческого духа – главную тему последующих

романов. В дальнейшем он раскрыл глубины многомерного человеческого сознания. Писатель

основательно проник в человеческую природу и почувствовал действие Великого космического

закона двойственности, когда любое земное явление, и человек в том числе, пронизано

взаимодействием духа и материи.

Изнурительное писание, постоянное

безденежье, неограниченное честолюбие – все это повлияло на характер Достоевского.

Усилились раздражительность и мнительность, трудно было хранить хладнокровие, настроение

часто менялось. «Мои нервы не повинуются мне»,

– писал он. «Как будто с меня кожу содрали

и мне уже от одного воздуху больно», – мог повторить молодой писатель вслед

за одним своим персонажем.

В то время для Достоевского было

характерно желание изменить и свою жизнь, и всего общества. Это привело его в кружок

Петрашевского, к социалистам. В те годы он верил, что человечество спасут социальные

преобразования и что все может устроиться без Бога. Вера писателя поверхностной,

неглубокой, как у всей русской интеллигенции, его окружали сплошь одни атеисты и

материалисты. К Богу Федор Михайлович пришел не сразу, через годы, через «горнило сомнений» и многие страдания. В

1854 году он писал: «…Я – дитя века, дитя

неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных

мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить… Я сложил себе символ веры, в

котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что

нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее

Христа…» А в конце жизни, защищая свою веру, он записал в дневнике: «Мерзавцы дразнили меня необразованностью и ретроградною

верою в Бога… Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели учить и смеялись

над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось

такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить».

В апреле 1849 года Достоевский

был арестован и восемь месяцев просидел в Петропавловской крепости по обвинению

в антиправительственной деятельности. В крепости он, как это ни странно звучит,

получил возможность отдохнуть от изнурительных литературных трудов. Но состояние

духа было тяжелое, нервы были в расстроенном состоянии, сновидения болезненные.

И здесь писатель через некоторое время заметил, что «жизненности в нем запасено, что и не вычерпаешь» и мысленная работа

увеличилась. «Брат! я не уныл и не упал духом,

– сообщал он Михаил Михайловичу. – Жизнь везде

жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем… Никогда еще таких обильных и здоровых

запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь».

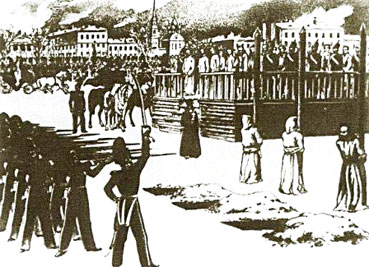

22 декабря 1849 года арестованных

по делу Петрашевского привезли на Семеновскую площадь, возвели на эшафот, объявили

смертный приговор. «Мы будем вместе с Христом», – скажет Достоевский в эти секунды.

«Горстью праха», – насмешливо отзовется его товарищ. Троих привязали к столбам для

расстрела. Достоевский был во второй тройке. Оставалось жить не более минуты. Ружья

были возведены, ждали только приказа: «пли!» – и все было бы кончено. Федор Михайлович,

как ни был он потрясен, не потерялся, не был подавлен. Тут махнули платком, и казнь

была остановлена. Объявили царское помилование.

Мгновения, проведенные Достоевским

с уверенностью в ожидающей его через «пять минут» смерти, имели на всю последующую

его жизнь неизгладимое впечатление: он понял то, чего не может понять человек, не

испытавший этого ожидания верной смерти. Он начал перерождаться. В романе «Идиот»

писатель опишет последние мгновения жизни осужденного к смерти, явно списанные с

него самого. Этот осужденный в последние минуты своего существования смотрел на

церковь, вершина которой «с позолоченной крышей

сверкала на ярком солнце». Он «ужасно

упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей;

ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь

сольется с ними». И можно сказать, что после эшафота сознание Достоевского стало

новой природы.

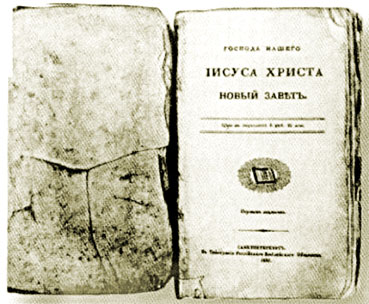

Каторгу Достоевский принял с

покорностью. А, что он там вынес, говорят его слова: «Те четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт

в гробу. Что за ужасное время, не в силах я рассказать. Это было страдание невыразимое,

бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на

душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое я не чувствовал, что я на

каторге… Четыре года грустного, ужасного времени. Я жил с разбойниками, с людьми

без человеческих чувств, с извращенными правилами, не видел и не мог видеть во все

эти четыре года ничего отрадного, кроме самой черной, самой безобразной действительности.

Я не имел подле себя ни одного существа, с которым мог бы перемолвить хоть одно

задушевное слово; я терпел голод, холод, болезни, работу не по силам и ненависть

моих товарищей разбойников, мстивших мне за то, что я был дворянином». Каторгу

Достоевский переносил в Омской тюрьме на разных работах, постоянно в кандалах, среди

закоренелых преступников. Здесь он узнал Россию, русский характер, полюбил навсегда

свой народ, обрел веру в Бога. «Я был душевно

болен до каторги, – признавался писатель.

– Каторга много вывела из меня и привила.

Из тяжкого несчастья я вынес какую-то необыкновенную бодрость и самоуверенность». И все четыре года с ним было Евангелие,

подаренное женами декабристов, которое он постоянно читал и перечитывал.

На каторге развилась и усилилась

у Достоевского болезнь – эпилепсия. В необычайно повышенной и утонченной чувствительности

писателя таилась главная причина этого недуга. Энергетика Высшего мира вторгалась

в его сознание, и оно не могло перенести такого количества Благодати. Нервные центры

перенапрягались от нисходящего большого количества Высшего Огня, и Достоевский падал

в судорогах на землю. Припадки падучей были для писателя просветами, открывавшимися

окнами, через которые он заглядывал в иной мир. «Вдруг как бы что-то разверзывалось перед ним и необычайный внутренний свет озарял

его душу». «На несколько мгновений, –

рассказывал Федор Михайлович, – я испытываю

такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии, и о котором не имеют

понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, это чувство

так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять

лет жизни, пожалуй, всю жизнь». В этот момент становилось понятным необычайное

слово из Апокалипсиса, что времени больше не будет. Но после припадка писатель едва

справлялся в течение нескольких дней со своей тоской и впечатлительностью. Д.С.Мережковский

писал, что эпилептические припадки «сделали телесную оболочку Достоевского… более

тонкою, более прозрачною, чем у других людей, так, что он уже мог видеть сквозь

нее то, чего никогда никто из людей не видел».

После каторги Достоевский служит

солдатом в Семипалатинске. Там он много читает, налаживается переписка с братом

Михаилом, начинает хлопотать перед властями об изменении своего положения. Софья

Ковалевская – известный русский математик в детстве встречалась не раз с Федором

Михайловичем. Ее память сохранила один рассказ из жизни писателя после каторги.

«Достоевский, – вспоминала Ковалевская, – ужасно томился тогда одиночеством и целыми

месяцами не видел живой души, с которой мог перекинуться разумным словом. Вдруг,

совсем неожиданно, приехал один его старый товарищ… Это было именно в ночь перед

светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях они и забыли, какая это ночь, и просидели

все напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от

собственных слов.

Говорили они о том, что обоим

всего было дороже, – о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец,

религии.

Товарищ был атеист, Достоевский

– верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

– Есть Бог, есть! – закричал,

наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола

соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух загудел и заколыхался.

– И я почувствовал, – рассказывал

Федор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога

и проникнулся им. Да, есть Бог! – закричал я, и больше ничего не помню.

– Вы все, здоровые люди, – продолжал

он, – и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики,

за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был

в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет!

Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю,

длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости,

которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние

слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов».

На поселении в Сибири Достоевский

женился на Марии Дмитриевне Исаевой. Женщина она была умная, добрая, воспитанная,

образованная, но в тоже время впечатлительная, раздражительная, нервная. «Это ангел Божий, – писал Федор Михайлович

о ней, – который встретился мне на пути, и

связало нас страдание». Солдатская, а затем офицерская жизнь была тяжела. Это

и тягостные служебные обязанности, и постоянные денежные осложнения, и оторванность

от столичной культурной жизни. Были полные грусти, тоски, надежд письма к брату

Михаилу, самому близкому человеку протяжении многих лет. Здесь же Достоевский пытается

написать ряд произведений, чтобы вернуться в русскую литературу. В 1859 году публикуются

его повести «Село Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин

сон».

Наконец, весной 1859 года Достоевский

выходит в отставку и переезжает в Тверь. Состоялась встреча с братом Михаилом после

десятилетней разлуки. Через несколько месяцев Федор Михайлович получил разрешение

жить в Петербурге и издавать журнал «Время». Писатель активно входит в общественную

жизнь России. «Слово, слово – великое дело», – произносил не раз Достоевский. Журнал

выходил два с лишним года – с 1861 по 1863 год. «Характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий,

русская идея может быть синтезом всех идей», – заявлял писатель о направлении

журнала. Во «Времени» печатались Некрасов, Островский, Салтыков-Щедрин, Плещеев,

Аполлон Григорьев. Были опубликованы «Записки из Мертвого дома» и «Униженные и оскорбленные»

Достоевского.

В журнале за эти годы Федор Михайлович

печатает много своих статей. В них он проводит идею особенности русского духа. Русский

характер, писал Достоевский, это способность к высокосинтетичности,

всепримиримости, всечеловечности,

всецелостности. «Русская

нация – необыкновенное явление в истории человечества».

Выступал Достоевский против атеистических

и социалистических взглядов журнала «Современник», представленного такими именами

как Чернышевский, Добролюбов, Писарев. «Социалисты

хотят переродить человека, – писал Федор Михайлович, – освободить его, представить его без Бога и без семейства. Они заключают,

что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек изменится

не от внешних причин, а не иначе, как от перемены нравственной… Социалисты дальше

брюха не идут. Они с гордостью в этом признаются: сапоги лучше Шекспира, о бессмертии

души стыдно говорить и т. д.».

Протестовал Достоевский на страницах

журнала против утилитарного, потребительского отношения в обществе к искусству и

красоте, человеческому духу. «Искусство,

– писал Федор Михайлович, – есть такая же

потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего

ее – неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на

свете. Человек жаждет ее, находит и принимает красоту без всяких условий, а так,

потому что она красота, и с благоговением преклоняется перед нею, не спрашивая,

к чему она полезна и, что можно на нее купить.

В эпоху перемен

именно красота может величаво и благодетельно подействовать на дух, влить в него

энергию, поддержать силы.

А что же они-то,

Тургеневы, Герцены, Чернышевские, нам представили? Вместо

высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они

до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды,

что просто непонятно: на что они надеются, и кто за ними пойдет?» В романе «Бесы» Достоевский называет

таких людей развратными лакеями, которые первыми «взмостятся на лестницу с ножницами в руках и раздерут Божественный лик

великого идеала, во имя равенства, зависти и пищеварения».

В 1863 году правительство закрыло

«Время». В следующем году Достоевский начинает издавать журнал «Эпоха» (вышло всего

несколько номеров). 1864 год – это год утрат для писателя. В апреле умирает жена

– Мария Дмитриевна, в июле – брат Михаил, в сентябре – близкий человек, критик Аполлон

Григорьев. После смерти жены Достоевский заносит в записную книжку свои философские

размышления: «Маша лежит на столе. Увижусь

ли с Машей?» И далее: «…Человек есть на

земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное…

Следственно, есть

будущая, райская жизнь.

Какая она, где

она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне

всеобщего Синтеза, то есть Бога? – мы не знаем».

Здесь Достоевский может впервые

ставит «роковые» вопросы о Боге и бессмертии. Для писателя вера в Бога была и верой

в бессмертие. Он так и записывает: «Бог, то

есть жизнь бесконечная». Вопросы о

Боге и бессмертии, с одной стороны, и об атеизме и материализме, с другой, – пройдут

через все его романы, начиная с «Преступления и наказания».

В четыре года, пораженный смертью

брата, жены, друга, притесняемый кредиторами, преследуемый властью и врагами власти,

непонятый читателями, в нищете, болезни создает Достоевский одно за другим свои

величайшие произведения. В 1866 году – «Преступление и наказание», затем «Идиот»,

«Бесы» и замышляет «Братьев Карамазовых». «Мне довелось видеть его в самые тяжкие

минуты, – вспоминал критик Страхов о писателе, – после запрещения журнала, после

смерти брата, в жестоких затруднениях от долгов, он никогда не падал духом до конца,

и мне кажется, нельзя представить себе обстоятельств, которые могли бы подавить

его».

Всей своей жизнью Достоевский

показал, что так же, как в прошлые века могли быть героями цари, воины, пророки,

подвижники, – в современной культуре один из последних героев есть герой Слова –

писатель.

С «Преступления и наказания» начинается великое

пятикнижие Достоевского. И самая страстная, жгучая мысль

этих романов – мысль о Боге. «Всю жизнь меня

Бог мучил», – признается нигилист Кириллов в романе «Бесы». И всех героев писателя

«мучит Бог». Жизнь духа, утверждение или отрицание Бога есть, по мнению писателя,

вечно кипящий источник и причина всех человеческих подвигов, страстей и страданий.

Достоевский – этот «реалист в

высшем смысле» ставит своих героев в редкие, исключительные условия и ждет, и смотрит,

что с ними будет. Чтобы проявились силы, сокрытые в глубинах души человеческой,

необходима определенная степень нравственных атмосфер. В этих опытах он получает

такие состояния души, кажутся невозможными, неестественными, сверхъестественными,

но ведь они существуют в глубинах наших душ и великий писатель их выявляет.

Романы Достоевского – это романы

идей. Идеи овладевают героями, ведут их к духовному пробуждению или распаду, через

душевные мытарства, гибельные страсти, страдания и смерть. Подчиненный идее герой

«заболевает», нарушается «нормальный» земной порядок в сознании, и тотчас начинает

сказываться возможность другого мира. И чем больше «болен» герой, тем и соприкосновение

с другим миром больше.

У Достоевского множество странных

героев: блаженненьких, кликуш, сладострастников, юродивых, бесноватых, преступников,

помешанных, вышедших за пределы нормального, только реалистического мира. И после

чтения книг Достоевского мы спрашиваем себя: а только ли земной мир существует,

и нет ли соприкосновения с иными мирами? Ведь эти чрезмерные страсти, «роковые»

вопросы сдвигают «нормальное» сознание читателя. И мир вдруг начинает смещаться,

наполняться иными образами и звуками. И душа наша волнуется от приближения к чему-то

неведомому.

«Я не верю в будущую

жизнь», – заявляет

Раскольников Свидригайлову. И советует тому лечиться,

после рассказа последнего о являющихся ему приведениях. Но Раскольников уже сам

«болен», «дурная» идея овладела им, призраки иного мира призваны им, и он ими жестоко

«схвачен». Отказываясь от Бога, от Высшего, от личного бессмертия он отдает себя

во власть безобразной силы, сам того не подозревая и не осознавая. Прейдя к идее

вседозволенности, он начинает делить всех людей на две категории, одной из которой

– «необыкновенным людям», позволяются любые жестокости и насилия. Сам Раскольников,

одержимый своей идеей, пытается преступить Божественный закон, убивает старуху-процентщицу,

но не может стать «необыкновенным», идет и придает себя в руки правосудия.

Также и Иван Карамазов, решив,

что нет «Бога бесконечного», полностью подчиняет свое сознание какой-то сущности

из «того» мира, из «надзвездной жизни», дрянному, мелкому и пошлому черту. Эта сущность

порождена им и есть воплощение его самых скверных, гадких, низких и подлых мыслей

и чувств. «Фантазия» Ивана переходит в страшную реальность, которая теперь диктует

ему все поступки и заставляет творить мерзости.

Размышляет о каком-то высшем,

не всем доступном бытии «святой» князь Мышкин из романа «Идиот»: «Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом

состоянии его была одна степень пред самым припадком… когда вдруг, среди грусти,

душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным

порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти

удесятерялись в эти мгновения, продолжавшиеся, как молния. Ум, сердце озарялись

необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись

разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости

и надежды, полное разума и окончательной причины… Раздумывая… впоследствии, уже

в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе, что ведь все эти молнии и проблески

высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и ″высшего бытия″,

не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это

вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И,

однако же, он все-таки дошел наконец до чрезвычайно парадоксального вывода: ″Что

же в том, что это болезнь? – решил он, наконец. – Какое до того дело, что это напряжение

ненормальное, если самый результат, минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая

уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает

неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного

молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?″» Здесь дано описание

собственных чувств, которые писатель не раз испытывал.

В предсмертном дневнике Достоевского

неслучайно появляется запись: «Убеждение же

человечества в соприкосновении мирам иным, упорное и постоянное, тоже ведь весьма значительно». Об этом говорит

и старец Зосима в романе «Братья Карамазовы»: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное

ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших

мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных… Сущности вещей нельзя постичь на земле.

Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло

все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения

своего мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает

и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее».

В начале 1867 года писатель женился

на двадцатилетней девушке – А.Г.Сниткиной. «Анна Григорьевна моя истинная помощница и утешительница,

– писал Достоевский, – любовь ее ко мне беспредельна,

хотя есть много различного в наших характерах». Анна Григорьевна была верным

и преданным другом Федору Михайловичу до конца его дней. И через два месяца после

венчания они бегут в Германию от преследующих Достоевского кредиторов. За границей

писатель создает романы «Идиот» и «Бесы».

В романе «Идиот» Достоевскому

принадлежат изумительные слова, что «красота

спасет мир». Для него не было ничего выше красоты. «Да, знаете ли, знаете ли вы, – писал он, – что… прожить человечеству… без науки можно, без хлеба можно, без одной только

красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся

история тут!» Красота божественна, но и красота представлялась писателю полярной,

двоящейся, противоречивой. Слишком много подмен истинной красоты в этом мире. И

Достоевский знал и предупреждал об этом. И эту двойственность красоты он показывал

через двойственную природу человека. Известны слова Мити Карамазова: «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная,

потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог создал одни загадки.

Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Красота! Перенести я притом

не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала

Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским

в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину

горит, как и в юные, беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я

бы сузил». И еще: «…Красота есть не только

страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца

людей».

Роман «Бесы» написан был написан

Достоевским о грядущей русской революции. Он изобразил нарождавшийся класс революционеров:

безбожников, людей без чести и совести. Их также мучают вопросы о Боге, они слышат

призывные зовы иных миров, но выбор они делают в пользу земного, а не Высшего. Нигилист

Кириллов в тончайших, внутренних оттенках мысли повторяет чрезвычайные ощущения

князя Мышкина: «Есть секунды, их всего за

раз проходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии.

Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде

не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и

неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда.

Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: ″Да, это

правда, это хорошо″. Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете

нечего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о – тут выше любви!

Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то

душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них

отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо переменится

физически… Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела

переменятся, и мысли, и все чувства». Но Кириллов выбирает не путь Богочеловеческий,

не путь Преображения, а отменяет Бога, подменяя собой. «Если нет Бога, то я Бог, –

говорит он. – Только это одно спасет всех

людей и в следующем же поколении переродит людей физически; ибо в теперешнем физическом

виде, сколько я думал, нельзя быть человеку, без прежнего Бога, никак. Я три года

искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие! Это все,

чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою». Для Достоевского Кириллов – сумасшедший,

одержимый бесом. В нем писатель исследовал, до каких крайностей может дойти в русской

природе идея безбожия. «…Историю будут делить

на две части, – заявляет Кириллов, – от

гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до… перемены земли и человека

физически», то есть, говоря другими словами, до появления человекобога – сверхчеловека.

Молодые герои «Бесов» отрицают

Бога, будущую вечную жизнь и провозглашают человекобожие,

верят в здешнюю вечную жизнь, предлагают себя взамен Христа, готовят революцию.

«Если в России бунт начинать, непременно начать

с атеизма», – заявляет один из них. Появляется и кандидат на роль диктатора

– человекобог, духовный самозванец – Николай Ставрогин,

главный герой романа. Тот самый, который видит или чувствует иногда возле себя какое-то

злобное существо и верует в личного беса.

Все эти революционеры готовили

России новую будущность – социалистическую, без Высшего, без Христа, и новое устроение

жизни, которое сводилось к примитивному деспотизму малой кучки избранных над всеми

остальными. «Люди без Бога перегрызут горло

друг другу, и больше ничего», – напророчил Достоевский. Так и вышло, и выходит.

«Нынешний социализм в Европе, да и у нас,

везде устраняет Христа, – писал Федор Михайлович, – хлопочет, прежде всего, о хлебе, призывает науку и утверждает причиною

всех бедствий человеческих одно – нищета, борьба за существование, ″среда

заела″.

Но Христос отвечал:

″не одним хлебом бывает жив человек″, – то есть сказал аксиому и о духовном

происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту.

Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если притом не будет жизни

духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя

или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в себе и Слове своем нес идеал

Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут

один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда

как дай им хлеба, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу.

Но если дать и

Красоту и хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование

своим добром ради ближнего – одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому

лучше возвестить один хлеб духовный».

К сожалению, русская революция

свершилась по Достоевскому. Духовный полюс в России был уничтожен, восторжествовали

одни материальные интересы. Трагична была судьба всякого рода ставрогиных, верховенских, кирилловых, всех одержимых бесами. Они пришли к духовной пустоте,

были безразличны к жизни и смерти, несли и себе, и миру гибель и разрушение, имели

печальное будущее в мирах неземных. «Удостоимся

же лучших миров, а не смерти в мирах низших», – призывал Достоевский.

В 1871 году Федор Михайлович

возвратился в Россию. Непродолжительное время редактирует газету «Гражданин», пишет

роман «Подросток». И выпускает в 1873, 1876-77 годах «Дневник писателя» – небольшие

ежемесячные сборники статей – отклики на текущие события и проблемы. Его интересует

буквально все, самые различные темы: Россия и Европа, молодое поколение, судебная

реформа, русский народ, самоубийства, русско-турецкая война, литература, художественные

выставки, детская преступность, женский вопрос, спиритизм, социализм, революционное

движение, еврейский вопрос, экономика, уголовные и политические дела и т.д. В своих

статьях он указывал на действительные причины тех или иных общественных явлений,

давал психологически точный анализ поступков и действий героев судебных процессов,

политических деятелей России и Запада, целых социальных групп.

В составе «Дневника писателя»

были напечатаны маленькие шедевры творчества Достоевского: «Мальчик у Христа на

елке», «Кроткая», «Мужик Марей», «Сон смешного человека».

В последнем рассказе главный

герой, человек Земли, попадает во сне на незнакомую планету, истинный рай, жителей

которой он называет детьми Солнца, так они были прекрасны, счастливы и безгрешны.

Их знание было глубже и выше земного и «восполнялось

и питалось иными проникновениями», чем у нас на планете. Они с огромной любовью

относились ко всему окружавшему их. «Они соприкасались

еще с умершими своими даже и после их смерти и… земное единение между ними не прерывалось

смертию». Они были убеждены безотчетно в вечной жизни,

и это не составляло для них вопроса. «У них

не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с

Целым Вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится

их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих

и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым Вселенной». «Пусть это сон, – говорит главный герой рассказа,

– но все это не могло не быть. Знаете ли,

я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон».

Небольшие выпуски «Дневника писателя»

завоевали сердца тысяч людей из разных слоев общества, особенно молодежь. У юношей

и девушек Достоевский пользовался большой симпатией и любовью, она смотрела на него,

как на учителя жизни. Федор Михайлович получал сотни писем со всех уголков страны.

Люди писали, приходили к нему домой, чтобы решить свои личные или общечеловеческие

проблемы. К примеру, дочь богатого купца писала Достоевскому: «…В ваших произведениях,

а в ″Дневнике″ в особенности, сказалась такая святая, честная, чистая

душа, что как-то невольно веришь Вам и симпатизируешь… Скажите же, что делать? Помогите,

научите меня…»

Один владелец фирмы писал Достоевскому,

узнав, что издание «Дневника писателя» прекращается: «У Вас только одного я видел

указания и разъяснения таких свойств человеческих, которых почти никто не видит

и которые единственные всего действуют в обществах людских. В особенности, я жалею,

что не буду слышать от Вас мыслей о необходимости понятия о бессмертии души для

человеческого прогресса». Федор Михайлович отвечал на это письмо так: «Представьте себе, что нет Бога и бессмертия

души (бессмертие души и Бог – это одно, одна и та же идея). Скажите, для чего тогда

мне жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то все

дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, и там все хоть гори. А если так, то

почему мне… и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или почему же мне,

если уж не резать, так прямо не жить за счет других, в одну свою утробу? Ведь я

умру, и все умрет, ничего не будет! Таким образом, и выйдет, что один лишь человеческий

организм не подпадает под всеобщую аксиому и живет для разрушения себя, а не для

сохранения и питания себя».

«Идея о бессмертии, – писал Достоевский в «Дневнике

писателя», – это сама жизнь, живая жизнь ее,

окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества».

В другом письме Федор Михайлович

отвечал женщине: «Ваш ребенок восьми лет:

знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в Бога строго по закону. Это непременное

условие, иначе не будет хорошего человека, а выйдет в самом лучшем случае страдалец,

а в дурном так и равнодушный жирный человек, да и еще того хуже. Лучше Христа ничего

не выдумаете, поверьте этому». Писатель

считал, что «жить без Бога – одна лишь мука».

Достоевский был практически деятельным

человеком и помог многим людям: кому советом или сердечной беседой, кому деньгами

или ходатайством перед властями, кому добился пересмотра уголовного дела, кому статьей

в защиту. Но главное, по свидетельству одной мемуаристки, он «до того пронизал нам

душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно

в семье и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как

свое!»

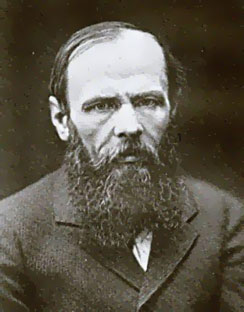

Писательница В.В.Тимофеева, работавшая

в молодости корректором в газете «Гражданин», так описывает Достоевского: «Это был

очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или

больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно

выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый

мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был

чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала

железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого

и угрюмого человека. Он весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного

жеста, – только тонкие бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил».

Через некоторое время автор этих воспоминаний увидела «настоящее» лицо Достоевского,

«как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с выразительно-замкнутым

очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым

сознанием своей власти... Это не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время

и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло… И я бессознательно, не

отрываясь смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась ″живая

картина″ с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл,

зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница.

Такого лица я никогда не видела у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше

сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо великого человека, историческое лицо.

Я ощутила тогда всем моим существом,

что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, действительно

гений, которому не надо слов, чтобы видеть

и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем».

С этой же мемуаристкой состоялся

у Федора Михайловича один характерный разговор. «Но как же вы понимаете Евангелие?

– задал он ей вопрос. – Его же разно толкуют. Как, по-вашему: в чем вся главная

суть?» Тимофеева отвечала так: «Вопрос, который он задал мне, впервые пришел мне

на ум. Но сейчас же точно какие-то отдаленные голоса из глубины моей памяти подсказали

ответ:

– Осуществление учения Христа

на земле, в нашей жизни, в совести нашей…

– И только? – тоном разочарования

протянул он.

Мне самой показалось этого мало.

– Нет, и еще… Не все кончается

здесь, на земле. Вся эта жизнь земная – только ступень… в иные существования...

– К мирам иным! – восторженно

сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда

такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо.

– И какая это дивная, и хотя

и трагическая, задача – говорить это людям! – С жаром продолжал он, прикрывая на

минуту глаза рукою. – Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много…

Много мучений, но зато – сколько величия! Ни с чем не сравнимого… То есть решительно

ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!

– И как трудно осуществить эту

задачу! – робко вставила я, думая о своем.

Он взглянул на меня с блеском

в глазах.

– Вы говорите, что хотите писать.

Вот и пишите об этом!»

Сам Достоевский писал и говорил

об иных мирах. Это была та истина, которую он познал, видел ее своими глазами, видел

всю ее славу. Это был тот живой образ, который наполнил его душу навеки, поправлял

и направлял ее до конца жизни. Там, в иных мирах он созерцал гармонию и идеальное

устроение жизни и знал, что и на земле люди могут быть прекрасны и счастливы, и

верил, что зло не может быть нормальным состоянием людей. «Все могло бы устроиться в один бы день, в один час, – считал писатель.

– Главное – любить других как себя и это все,

больше ровно ничего не надо». Великий князь Константин Константинович (поэт

«К.Р.») сделал в своем дневнике следующую запись, отмечая особый внутренний мир

Федора Михайловича: «Я люблю Достоевского за его чистое детское сердце, за глубокую

веру и наблюдательный ум. Кроме того, в нем есть что-то таинственное, он постиг

что-то, что мы все не знаем».

В жизни и творчестве Достоевского

огромную роль играли сны. Сон Федор Михайлович понимал, как проникновение в иную

реальность, как пребывание в мирах иных, откуда приходит к нам различная информация,

часто пророческая. Анна Григорьевна передает сказанные ей мужем слова: «Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда

бывают вещими. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится

отец, я знаю, что мне грозит беда». Сны, по определению Достоевского, «второе зрение». Поэтому для него фраза «боюсь, что зарядило несчастьями… Я все вижу

дурные сны» является абсолютно логичной. Да, и работал писатель чаще всего по

ночам, когда непреложно действуют законы сна. Для Достоевского как человека не существовало

преграды от сна к яви и наоборот. Этот процесс был для него полностью обратим, грань

между земным и запредельным была очень тонкой. В пограничном состоянии между сном

и явью, между реальным и ирреальным он часто создавал свои произведения. Писатель

так описывал атмосферу, в которой творил: «Особенно

к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные безобразные сны, и сверх

того, с недавнего времени мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей

комнате сижу, словно в пароходной каюте… Когда такое нервное время находило на меня

прежде, то я пользовался им, чтоб писать, – всегда в таком состоянии напишешь лучше

и больше, – но теперь воздерживаюсь, чтоб не доконать себя окончательно».

Так же во сне происходило осознание

своих творческих замыслов. Один знакомый Достоевского вспоминал: «Однажды Федор

Михайлович рассказал мне, что часто видел во сне, как наяву, героев своих произведений,

сцены из них. Один из снов навел его написать роман ″Подросток″». Поэт

И.Анненский писал, что у Достоевского «были творческие сны, преображавшие действительность,

и эти сны требовали от него… чтобы он воплотил их в слова».

Сны играют большую роль и в произведениях

Федора Михайловича. С «Преступления и наказания» сновидческий

мир полностью формирует структуру романов, которые можно назвать романами-снами,

романами с инобытийной основой. Различные сны снятся героям:

пророческие, кошмарные, утопические, сны-предупреждения. И светлые ангелы или злые

духи овладевают во сне их душами.

Великий писатель знал, что живет в двух мирах.

И его герои постоянно находятся под воздействием неземного, что и определяло, в

сущности, все их мысли и поступки. Все это Федор Михайлович Достоевский описал с

гениальной точностью.

Достоевский многие годы участвовал

в благотворительных литературно-музыкальных вечерах. Он выступал с чтением и своих,

и других авторов литературных произведений. Его выступления производили потрясающие

впечатление на слушателей. Историк литературы С.А.Венгеров вспоминал: «Когда читал

Достоевский, слушатель… совершенно терял свое ″я″ и весь был в гипнотизирующей

власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно

уходивших куда-то глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который

некогда горел в глазах протопопа Аввакума». Из других воспоминаний: «Что за чудеса!

Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет

читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная».

Еще одна запись о выступлении Достоевского: «Мы слушали это с возрастающим волнением…

И вдруг все в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не надо

нам ″погодить″, но именно нельзя медлить ни на минуту… Нельзя потому,

что каждый миг нашей жизни приближает нас к вечному сумраку или к вечному свету,

– к евангельским идеалам или к зверям… Он кончил, этот ″ненормальный″,

″жестокий талант″, измучив нас своей мукой, – и гром рукоплесканий опять

полетел ему вслед, как бы в благодарность за то, что он вывел нас из ″нормы″,

что его идеалы стали вдруг нашими идеалами, и мы думали его думами, верили его верой

и желали его желаниями… И если это настроение было только минутным для одних слушателей,

– для других оно явилось переворотом на целую жизнь и послужило могущественным толчком

к живительной работе самосознания, неиссякаемым источником веры в божественное происхождение

человека и в великие судьбы его всемирной истории. И эти слушатели имели право назвать

Достоевского своим великим учителем…»

Достоевский любил читать пушкинского

«Пророка». «Кто слышал его, тот никогда этого не забудет. Начинал он прерывистым,

глухим и тихим, как будто сдавленным голосом. Но среди молчания толпы каждый звук

был понятен. И голос его становился все громче, приобретал силу, как бы сверхчеловеческую,

и последний стих он уже не произносил, кричал потрясающим голосом: ″Глаголом

жги сердца людей!″» В это мгновение чувствовалось, что Достоевский больше,

чем великий писатель, и что в нем горит тот огонь, от которого зажигаются духовные

революции.

По другим воспоминаниям, Достоевский

«точно жрец пред невидимым жертвенником – читал ″Пророка″». «Пушкина я выше всех ставлю, – говорил Федор

Михайлович, – у Пушкина это почти надземное».

И самого Достоевского его современники

называли «пророком», «зажигавшего сердца на служение правде и истине». Послушаем

еще одно яркое свидетельство о публичном выступлении писателя: «…На эстраде появился

маленький человек, бледного, болезненного вида, с мутными глазами, и начал слабым,

едва слышным голосом чтение.

″ Пропал бедный Достоевский!″

– подумала я.

Но что случилось? Вдруг я услышала

громкий голос и, выглянув на эстраду, увидела ″Пророка″! Лицо Достоевского

совершенно преобразилось. Глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо

блистало вдохновенной высшей силой!»

В 1879-80 годах Достоевским был

опубликован роман «Братья Карамазовы».

«В роман он включил свою гениальную

″Легенду о Великом Инквизиторе″, в которой Великий Инквизитор произносит

перед Христом свой знаменитый монолог. Легенда имела не только художественный и

философский смысл, – она стала пророческой для последнего века II тысячелетия нашей

эры. В ней показано, как в непримиримом противостоянии сошлись два пути, которые

в XX веке станут реальностью. Два пути и два подхода к самым главным и насущным

проблемам, без осознания которых человечество не могло двинуться дальше по восходящей

спирали Космической эволюции. Путь с Христом или без Него, с Высшим или с Инквизитором,

путь космической Беспредельности или тупик плотной земной материи, путь свободы

или несвободы, путь Богочеловека или путь человека, возомнившего себя Богом…

В ″Легенде″ заключен

главный и важнейший смысл исторического пути человечества. Смысл этот – свобода,

закономерности ее развития и действия в человеческом обществе. Свобода Духа, о которой

говорил Христос, противопоставлена тем ″хлебам″, которыми Великий Инквизитор

хочет накормить свою паству. Достоевский почувствовал и ощутил своим духовным ″небом″

самую болезненную и самую трагическую точку человеческой истории – материальную

цену свободы и те последствия, которые возникают, когда эта цена заплачена. В ″Легенде

о Великом Инквизиторе″ сказано все о том, через что мы прошли и идем в российском

пространстве XX века. В ней показан исторический и в значительной степени психологический

механизм самой бездуховной государственной системы, получившей в XX веке название

– тоталитаризм».

По пути Великого Инквизитора

идут маленькие великие инквизиторы, по словам Н.Бердяева. Раскольников разрешает

убийство «по совести», считая себя «необыкновенным». Русские революционеры, герои

«Бесов», решают «осчастливить» все человечество, через подчинение девяти десятых

населения одной десятой, не считаясь ни с какими жертвами. Иван Карамазов разлагает

окружающих своим «все позволено», что приводит к цепи убийств и трагедий.

И причина всего этого одна: безверие

и материализм. «Мир же духовный, – говорит

старец Зосима, – высшая половина существа

человеческого отвергнута совсем, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью.

Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе

ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит:

″Имеешь потребности, а потому насыщай их… Не бойся насыщать их, но даже приумножай″

– вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу… И достигли того, вещей накопили

больше, а радости стало меньше».

Не верует в Бога Федор Павлович

Карамазов, потому и погряз в пороках. Он справляется у своих сыновей: «Есть ли Бог и бессмертие?» Иван отвечает:

«Нет». Алеша говорит: «Есть. И Бог, и бессмертие». И добавляет:

«В Боге и бессмертие». И Митя вопрошает его, пораженный безбожием

брата Ивана: «Только как же… человек-то? Без

Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно

делать?.. Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Только как он будет

добродетелен без Бога-то? Вопрос! Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то?

Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет?» Достоевский так писал, делая

окончательное заключение по этому наиважнейшему вопросу человеческого бытия: «…Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие,

в нем тотчас иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать

мировую жизнь».

В книге «Братья Карамазовы» писатель

устами старца Зосимы провозглашает одну великую истину: «Всякий пред всеми за всех и за все виноват… Все как океан, все течет и

соприкасается, в одном месте тронешь – в другом конце мира отдается». Но истина эта людьми не принимается, и потому

скорбел Достоевский: «…В мире все более и

более угасает мысль о служении человечеству, о братстве, целостности людей и воистину

встречается мысль сия даже уже с насмешкою, ибо как отстать от привычек своих, куда

пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные привычки свои, которые

сам же выдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого?» Федор Михайлович

знал, жизнь такая есть смерть духовная. И знал он путь другой – Богочеловеческий.

Чувство живого единения со всей

Вселенной, со всеми мирами переживает Алеша Карамазов. Это преображает его сознание,

и он становится совершенно другим человеком. В одну удивительную ночь, когда «над ним широко, необозримо опрокинулся небесный

купол, полный тихих сияющих звезд», и «тишина

земная как бы сливалась с небесною», а «тайна

земная соприкасалась со звездною», – вот в такую ночь «как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих

сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, ″соприкасаясь мирам иным″».

И «с каждым мгновением он чувствовал явно

и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило

в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на

веки веков». «Кто-то посетил мою душу

в тот час», – говорил Алеша потом с твердою верою в слова свои.

Романы Достоевского – трагедии,

но они оптимистичны, в них есть будущее, есть надежда, через них просвечивает идеал

– образ Христа, и к Нему через подвиги и страдания идут герои бессмертных произведений

великого писателя. И мы видим: мудрецом и целителем душ предстает перед нами старец

Зосима; внутри нас навсегда остается светлый лик Алеши Карамазова; нарождается вера

у Раскольникова; загорелось сердце у Мити Карамазова и устремилось к «новому зовущему свету»; жаждет благообразия

душа Подростка; только «красота спасет мир»,

– так мыслит князь Мышкин; перед смертью озаряется светом высшим сознание одного

из героев романа «Бесы». Поразительны и проникновенны слова его: «Друзья мои, Бог уже потому мне необходим, что

это единственное существо, которое можно вечно любить... Мое бессмертие уже потому

необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся

к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь венец

бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно?

Если я полюбил Его и обрадовался любви моей – возможно ли, чтоб Он погасил и меня

и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! Вот мой символ веры».

В июне 1880 года в Москве состоялось

открытие народного памятника Пушкину. На это событие съехались все культурные силы

России. Состоялись заседания Общества любителей русской словесности, на которых

присутствовали и выступали известные писатели и поэты: Тургенев, Островский, Гончаров,

Аксаков, Майков, Плещеев. Приехал и произнес речь и Достоевский. Он говорил о всемирной

отзывчивости Пушкина и его способности к полнейшему перевоплощению в гении чужих

наций. «В этом, – по словам Федора Михайловича,

– сказалась всечеловечность

русского народа. Русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей,

дано вместить с братской любовью все народы и изречь окончательное слово великой,

общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому

закону. Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению

сердце русское изо всех народов наиболее предназначено».

В письме к жене писатель оставил

наиболее выразительное описание того сильнейшего впечатления, которое произвела

на слушателей его речь: «Когда я вышел, зала

загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался,

делал жесты, прося дать мне читать, – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все

от ″Карамазовых″!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на

каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко,

с огнем… Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то

зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль

восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и

клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулось ко

мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные

секретари, студенты – все это обнимало, целовало меня. Все члены нашего Общества,

бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга.

Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня

два незнакомые старика: ″Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг

с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой,

вы наш пророк!″ ″Пророк, пророк!″ – кричали в толпе. Тургенев,

про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами.

Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. ″Вы гений, вы более

чем гений!″ – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил

публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского,

как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство

и не будет недоумений. ″Да, да!″ – закричали все и вновь обнимались,

вновь слезы. Заседание закрылось».

Действие Пушкинской речи Достоевского

было чрезвычайным. Хоть на минуты, чаемое братское единение людей наступило. Это

было последнее слово великого писателя и его духовное завещание – указание на великие

положительные исторические задачи и обязанности России.

В конце января 1881 года у Достоевского

случилось кровоизлияние в легкие. Он уже давно болел катаром дыхательных путей.

Теперь начались серьезные осложнения. «Кончается

жизнь, – мог бы он сказать словами старца Зосимы, – знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя

земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью,

от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет

сердце».

28 января, утром, Федор Михайлович

сказал жене: «Я знаю, я должен сегодня умереть». И в тот же вечер отошел в вечность.

«Лицо усопшего было спокойно, – вспоминала Анна Григорьевна, – и казалось, что он

не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь ″великой правде″».

Подобное впечатление испытал

и известный юрист А.Ф.Кони: «Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так

что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни

того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного

выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки.

Оно говорило – это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать

окружающим: ″Не плачьте, – он не умер, он только спит″. Тление еще не

успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни

как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания

этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: ″Ну да! Это

так – я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я знаю…″»

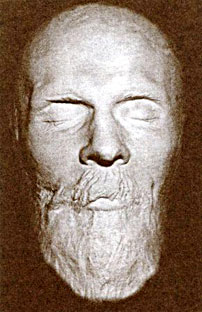

Поэт М.Волошин, получив слепок

посмертной маски Достоевского, написал, что в лице писателя он нашел «что-то экстатически-блаженное,

точно он созерцает, нет, видит – увидел пламенные круги ангельских иерархий».

* * *

Достоевский умер, но живы его

мысли, чувства, образы. И сейчас мы мучаемся теми же «роковыми» вопросами, ответы

на которые искали и сам творец, и его герои. Но ответы даны великим писателем, ответы

однозначные и прямые, даны более ста лет назад. Но почему-то мы проходим мимо его

пророчеств и выстраданных знаний. А ведь они нам так нужны в наш катастрофический

век. И эти знания укладываются в простые ответы на два вопроса:

«Есть Бог? – Да, есть.

Есть бессмертие? – Да, есть».

* * *

«Уходят в тот мир

спутники жизни, и каждый зовет – туда и, как звон призывный, говорит о предстоящем

и приближающемся смертном часе. Смерть грешников люта, и страшен час смертный всякому

грешнику и окаянству моему. Но надеюсь на милость благоутробия

Твоего. Давно уже слышит и знает душа этот зов, но не как неведомый и чуждый, но

родной и близкий. Страшна, но и нестрашна смерть, ибо она истлевает, умирает сама,

чем ближе мы к ней приближаемся. И за страшной и тягостной обстановкой гроба и тлена

загорается новая жизнь, новая юность. Обновится яко орля

юность твоя. Не нужно кутаться в стоическую тогу бесстрастия и равнодушия, потому

что это гордость и лицемерие, но нужно отдаваться смиренно в любящую руку Господа.

И как будто становятся постепенно все прозрачнее тяжелые врата смерти, чрез них

просвечивает свет, доносится пение, предчувствуются души, там обитающие. У души

пробиваются крылья, это как резь зубов, – давно еще, но уже есть начало, уже с предутренним

чувством проходит жизнь душа, в утреннем воздухе купается... Надо жить всей полнотой,

всей любовью, всем трудом, но надо носить в себе это ведение, что все – до времени, что все не только придется оставить, но надо

оставить, надо принять... новое».

С.Булгаков.

Дата публикации: 16.12.2007 г.