(4 апреля 1916 – 14 октября 1993)

К 100-летию со дня рождения ученого-лесовода,

доктора биологических наук, профессора,

заслуженного деятеля наук Кыргызстана

Написать об отце, о его сложном жизненном пути, который он прошёл не один, а целое его поколение, собиралась неоднократно. Поколение, со дня своего рождения пережившее чудовищные годы революции, Великой Отечественной войны, а в конце жизни «шоковую терапию Перестройки», которая как ураган снесла тех, кто спас в Великую Отечественную войну нашу Родину. Но с чего начать? Перебирая записи отца, о которых он мне сказал буквально за несколько дней до своей кончины, решила начать с его воспоминаний.

Наталья Петровна Ган

Из дневников Петра Алексеевича Гана

Революция 1917 года вызвала огромный поток эмиграции во все страны мира. Многие лучшие умы, в том числе ученые, писатели, выехали из России. Почти всё русское дворянство, спасаясь от преследования, было вынуждено покинуть свою родину. Оставшиеся в России дворяне, которые в первые годы приветствовали революцию и часто принимали в ней деятельное участие, в большинстве своём в последующие годы было уничтожено. Тем, кому по счастливой случайности удалось остаться в живых, чтобы сохранить свою жизнь, не подвергнуться репрессиям, пришлось всячески скрывать своё происхождение, исчезнуть, раствориться в общей массе народа, стараться как можно меньше привлекать к себе внимания. Поэтому, если в литературе, созданной в эмиграции, подробно описывается жизнь её участников, выказывается отношение к революции, то внутри России это явление до последних дней почти полностью отсутствовало. Это побудило меня попробовать непредвзято, основываясь на фактах собственной жизни, на окружающей обстановке и сохранившихся в памяти воспоминаний, изложить то, что мне пришлось наблюдать за 75 лет Советской власти.

Для того чтобы читающим ясно представить, в какой я семье родился и какое получил воспитание, постараюсь как можно короче изложить свою родословную.

Моя фамилия ГАН происходит из древнего немецкого графского рода. Родовой замок, построенный в Мекленбурге, до сих пор является достопримечательностью [Германии]. В царствование Петра III мой пращур был приглашён в Россию. Его внук, мой прадед Алексей Ган был женат на дочери Петра Ханыкова – Наталье. По рассказам прадед был членом южно-русского союза декабристов, но при расследовании, учитывая его молодость, был сослан в родовое имение. Более известен брат прадеда Пётр Ган, отец исследовательницы Индии, основательницы теософского общества Е.П. Блаватской. Таким образом, двоюродным братом моего деда Петра Гана был известный деятель России граф С. Витте и двоюродной сестрой – не менее известная писательница Е.П. Блаватская. По словам бабушки, в каких-то довольно близких родственных связях с семьёй Ганов находился и П. Столыпин.

Мой дед, Пётр Ган, женился на Ольге Телешовой, происходившей из древнего рода. Её отец Константин Телешов всё своё состояние потратил на опыты по изобретению вечного двигателя, а его брат [Николай] Телешов был известным изобретателем реактивного двигателя. Семья Телешовых входила в круг известных учёных Санкт-Петербурга. У бабушки, Ольги Константиновны, было три сестры и брат. Сестра Екатерина была замужем за генералом Н.В. Клейгельсом, занимавшим в разное время посты генерал-губернатора Санкт-Петербурга и Киева. Брат Игорь [Телешов] генерал, [известный участник Первой мировой войны].

Моя мать, урождённая Дандре, происходила из древнего французского дворянского рода. Её дед, маркиз Жан Дандре, воспитывался с братьями в семье дяди, министра полиции при Людовике ХVI. Когда [во Франции] произошла революция, он отослал их в Италию. Затем Жан Дандре перебрался в Россию, где обвенчался с внебрачной дочерью Разумовского Льва Кирилловича и Соболевской Прасковьи Михайловны, Маргаритой. Её мать – сестра Соболевской Марии Михайловны, имевшей внебрачных детей от Алексея Кирилловича [Разумовского], известных под именем Перовских. Впоследствии [Мария Михайловна] стала законной супругой генерал-майора М. Денисьева (интернет: «Из истории Басманного района: basman.ru). Сын Жана Дандре, Эмиль Иванович, во втором браке был женат на Елизавете Дмитриевне Обломиевской, дочери лейб-медика Александра II и III. Их дочерью была моя мать Софья Эмильевна. Семья Дандре, кроме Перовских [и Жемчужниковых], находилась в родственных связях с семьями Степановых, Толстых, Воронцовых. Генерал Степанов находился постоянно при дворе в распоряжении вдовствующей императрицы. Благодаря последнему обстоятельству моя мать в молодости очень часто бывала при дворе и имела широкое знакомство с великосветской знатью. Один из сводных ее братьев (от первого брака Э.И. Дандре с Лелюхиной Ниной Ивановной), Виктор, был женат на балерине Анне Павловой.

Родился я в 1916 году в Крыму, в г. Алупке, на даче, построенной моим дедом Петром Алексеевичем. Выстроенная из серого камня в виде небольшого замка, она своей башней несколько возвышалась над парком графа Милютина, которая находилась на границе между Алупкой и Симеизом. С южной и северной стороны дачи прикреплены белые медальоны с частью герба семьи Ган – галльским петухом и короной. Мой дед умер в начале 1916 года, не дождавшись нескольких месяцев до моего рождения.

В результате войны и начавшихся революционных событий у нас на даче в Крыму собрались бабушка, её мать и три сестры и мои родители. В 1917 году отца вместе со его машиной мобилизовали в белую армию, в санитарную часть, и на даче остались одни женщины. Позже со своей семьёй к ним присоединился генерал Телешов, который довольно быстро эмигрировал в Югославию. Вскоре к нам приехала бабушкина подруга Мария Путятина, урождённая Ендогурова, супруга адмирала Николая Путятина. С нею приехала её внучка Лёля, моя ровесница. Адмирал Путятин стал частым гостем в нашем доме. Путятину было поручено эвакуировать за границу вдовствующую императрицу Марию Федоровну. У нас в семье долго обсуждался вопрос, кому эвакуироваться. Моя прабабушка, Е.Ф. Телешова, выезжать за границу наотрез отказалась, заявив, что она русская и умрёт в России. Это решило вопрос в отношении бабушки и её сестёр, которые не могли оставить свою мать. Решила не уезжать и супруга Путятина, мотивируя это тем, что революция скоро кончится. Было решено эвакуировать мою мать и меня. К этому времени мой отец был уже в Париже. Адмирал [Путятин] выписал нам пропуск. Начались сборы, наступило время отъезда и, к общему ужасу, пропуск оказался утерян. Ехать в Ялту было бесполезно. Позже документы были обнаружены в одном из чемоданов. После шока и растерянности вся наша очень религиозная семья пришла к выводу, что на всё воля Божья. На том и успокоились. В этой связи интересно, что многократные последующие попытки эвакуировать меня с мамой и даже одного за границу всегда оканчивались отказом. Через год уехала в Париж к мужу Путятина, пробовали и меня одного отправить с ней, но получили отказ.

Итак, судьбой мне было предопределено оставаться в Советском Союзе до конца моих дней.

Красная Армия вошла в Крым.

Где-то выше нашей дачи шли ежедневные расстрелы. Звуки стрельбы доносились через стены. Женщины крестились, плакали. От этих звуков некуда было скрыться. Нервное напряжение достигало высшего предела. У нас скрывалось два старичка генерала. Один – Пешков, бывший наместник Кавказа, другой – Бронислав Иванович, фамилию не помню. Ночевали они в парке. Вся жизнь замерла в ужасе. Но постепенно стрельба стихла, прекратилась. У нас на даче начали, как и прежде, собираться знакомые, мне запомнились балерина Савина, всегда очень шумно ругавшая Советскую власть, художница Самокиш-Судковская, скрипач Калиновский, Краса… И многие другие. Устраивались концерты.

Шёл 1920 год. Часто проводились обыски, обычно ночами. Продолжались они подолгу, так как дача была большая. Всех, пока шёл обыск, собирали в одну комнату и наблюдали под конвоем.

Однажды после обыска все обратили внимание, что я выгляжу очень толстым. Оказалось, на мне два пальто, на вопрос, зачем я их надел, последовал ответ: «заберут». Так в 4 года началось приучение к Советской власти.

Мама и тётя Аня, бабушкина сестра, ходили в посёлки выменивать вещи на продукты. Многие умирали голодной смертью. Ели мясо дельфинов. С нетерпением ждали появление камсы. Когда начался её лов, сотни голодных собирались на рыбачьей пристани и ждали подхода лодок. Многие набрасывались на прибывшие лодки, хватали и ели сырую рыбу. Она спасала от смерти. В каждом доме мастерили коптильни, жаровни. Изобретали разные способы приготовления. В этот трудный период из нашего имения (Шандровка на Украине, недалеко от станции Лозовая) старичок-повар, проработавший в имении всю жизнь, начал присылать посылки с битыми индюшками. Была разруха, посылки, как и поезда, шли неделями, а иногда и больше. И вот однажды, при наступлении тёплых дней, когда мама проходила мимо почты, заведующий выбежал на улицу и попросил: «Софья Эмильевна, ради Бога, заберите свои посылки, страшно смердят». С сожалением от этой помощи пришлось отказаться. Голодным годам сопутствовало массовое появление крыс. На нашей даче в коридоре возле кухни на полках они собирались десятками, и когда мы проходили между ними, они провожали нас голодными взглядами, и казалось, вот-вот готовы на тебя прыгнуть. Становилось страшно.

Весной 1921 года к нам на двор заехало большое количество подвод – начали собирать по всей даче мебель, картины, фарфор, в общем оказалось 40 подвод. Длинный обоз тронулся. Куда? Я думаю, что большая часть имущества была попросту разграблена, поломана, разбита.

Кончился 1921 голодный год. С наступлением 1922 года наступило значительное улучшение, началась новая экономическая политика, очень быстро увеличившая снабжение всякими продуктами и товарами. Вообще период 1921–1922 годов отмечался в Крыму относительно большим свободомыслием и свободой слова.

Дачу у нас не реквизировали, в 1922 году бабушка сдала её в аренду организации Хлебопродукт. Мы всей семьёй временно переехали во флигель. Это была очень неудобная одноэтажная постройка из 3-х комнат с выходом из каждой комнаты прямо на улицу. После переезда бабушка развернула бурную деятельность. Были закуплены для разведения породистые куры, утки, 5 штук свиней, из немецких сёл северного Крыма доставили 6 породистых коров. За всем хозяйством ухаживали бабушка, её сёстры и мама. Корм покупался. К большому горю, в первое же лето 5 коров пало от свирепствующей в южном Крыму болезни. В 1924 году нашу…

(На этом крымские воспоминания обрываются).

В 1927 году после сильного землетрясения [в Крыму] меня отвезли в Полтаву к бабушке Елизавете Дмитриевне Дандре, урождённой Обломиевской.

Мама была арестована 22 июля 1930 года, а 23 октября 1930 года по Постановлению Тройки при ПП ОГПУ по Крыму обвинена в контрреволюционной пропаганде и антисоветской агитации, осуждена и выслана в Восточносибирский край в село Кобь Тулунского района Иркутской области на 4 года, где находилась до 1934 года. Оттуда переехала в Новосибирск. Бабушка, Ольга Константиновна Ган, отвезла меня в г. Воронеж к своему двоюродному брату Александру Валентиновичу Беккеру. Там я прожил до 1932 года, закончил семилетку…

Я купил билет и сел на поезд. Все связи с родственниками, друзьями прерваны. Началась новая самостоятельная жизнь. Пугала неизвестность. Как примет совхоз? Не дай Бог отправит обратно. А денег нет, что делать?.. Станция и город Будённый, раньше Бирюг. Много зелени. Красивая церковь. Город небольшой, одноэтажный, много деревянных домов. Совхоз эфирно-масличных культур, тоже имени Будённого, километрах в 25-30 от города. Удалось быстро найти попутчика. Еду на бричке. Холмистая местность пересекается небольшими балками, заросшими мелкой дубовой порослью. Кругом поля золотистой пшеницы слегка колышатся под мягким дуновением ветра. Тихое, ласковое дыхание природы успокаивает. Ни о чём не думается. Приехали. Среди ровного поля – одинокий, ещё не совсем достроенный барак конторы, несколько складских небольших сараев, хозяйственный двор с конюшней, огороженный жердями. Вот и всё. Совхоз только начинает строиться. Все сотрудники живут недалеко в деревне.

С замиранием сердца иду в контору. Директора нет. Приглашают ждать. Томительно тянется время. Подходит время обеда. Есть нечего, а я и не завтракал. В это время в коридор, где я сижу, заходит женщина, высокого роста, немолодая, с очень оригинальными чертами лица, которые трудно описать, но взгляд притягивается сразу к её очень весёлым искрящимся глазам и мягкой улыбке. Она открывает дверь и входит в бухгалтерию. Громко приглашает бухгалтеров к обеду и спрашивает, что за юноша сидит в коридоре. Я не слышу ответ, но выйдя, она подходит ко мне и участливо спрашивает, ел ли я, и приглашает обедать. Очень хочется есть, но я страшно стесняюсь. Не знаю, как поступить, что-то невнятно бормочу, стоя перед ней. «Не стесняйтесь молодой человек, я по глазам вижу, что Вы голодны, пойдёмте я Вас накормлю». Это было сказано с таким участием, с такой ласковой улыбкой, что я совершенно успокоился и пошёл обедать. Следует помнить, что это был 1932 голодный год. Обед состоял из чечевичного супа и хлеба. Если чечевичный суп для меня был в новинку и особо сильного впечатления не произвёл, зато хлеб… Хлеб был испечён из гречки, смолотой вместе с шелухой. Треугольные части шелухи обдирали рот и горло, скрипели на зубах. Я осторожно посмотрел вокруг. Все ели этот хлеб, никто не морщился, не возмущался. Я успокоился и продолжал обедать. Через некоторое время на дрожках приехал главный агроном. Это был красивый, стройный, очень подтянутый мужчина с загорелым лицом и яркими голубыми глазами. В руках он держал кнут. Я подошёл к нему, поздоровался и подал направление. Он быстро окинул меня взглядом, сказал: «Пойдёмте», – и быстро направился к конторе. Мы прошли в бухгалтерию. Подойдя к столу главного бухгалтера, он предложил ему назначить меня старшим табельщиком. Затем распорядился устроить меня на жительство. В том же бараке, где помещались контора и столовая, строилось ещё несколько комнат для жилья. Часть уже была отделана, в одной из них мне дали место для ночлега. В комнате стояли два топчана, несколько свежевыструганных табуреток и такой же стол. В стену была встроена в железном кожухе печь с топкой из коридора. Для питания в счёт зарплаты были выданы талоны. Итак, жизнь моя была устроена.

Я был назначен старшим табельщиком. В мою обязанность входило объезжать верхом все бригады, собирать наряды, проверять их и в соответствии с нормами выработки начислять зарплату. Бригад было немного, и я легко справлялся с работой. С огромным наслаждением я носился верхом по полям и балкам, заросшим дубняком. За мной был закреплён чудесный молодой конь, готовый в любое мгновенье пуститься вскачь. Однажды я галопом скакал по краю балки и не заметил, что внизу на дрожках едет директор. Вечером во время наряда меня вызвали к директору. В его кабинете собрались все бригадиры и агрономы. Когда я вошёл, наступила тишина. Директор зло взглянул в мою сторону. Надо сказать, что его лицо было сильно изуродовано шрамами от сабельного удара, который прошёлся наискось через всё лицо. В порыве гнева лицо становилось страшным. Резко повернувшись к конюху, он спросил, какую лошадь тот закрепил за мной, тот назвал. Затем он приказал закрепить за мной Брыкуху и, обращаясь ко мне, сказал: «Чтоб я таких скачек больше не видел». На другое утро я пришёл к старику конюху: «Ну, парень, я тебе не завидую, чем на этой кобыле ездить, лучше пешком ходить. Твоя красавица, забирай её, вон она».

Это была светло-гнедая кобыла, ничем особенно не выдававшая своего норова. Я оглядел её, вывел за ограду конюшни, сел верхом, но когда попробовал отъехать, она стала пятиться задом. В ответ я ударил её прутом, она начала бить задом. Я быстро спрыгнул с неё, но весьма неудачно, попал ногой на доску с гвоздями и сильно повредил ступню. Не обращая внимания на боль, повёл лошадь по дороге поглубже в лес, подальше от возможных свидетелей. Вырезал хороший дубовый прут и начал её бить что было мочи, одновременно крича «Но!» и ругаясь, чтобы заставить её бояться моего голоса. Когда, сильно устав, я на неё сел и крикнул, одновременно понукая прутом и ногами, она слегка взбрыкнула и пошла. Медленно, но все бригады объехал. Так я учил лошадь пять дней. На шестой день я спокойно отъехал от конторы. Прошло около месяца, и она у меня стала скакать галопом. И надо же, я снова угодил на глаза директору и снова был приглашён вечером к директору во время планёрки. Как только я вошёл, мельком взглянув на меня, он напустился на конюха: «Я что тебе сказал, дай ему Брыкуху, а ты опять дал ему хорошую лошадь». «Нет, я дал ему Брыкуху», – [ответил конюх]. «Так ты на ней так скачешь? – [спросил директор], обращаясь ко мне. – Ну, чёрт с тобой, если сумел объездить, езди, как хочешь». Надо сказать, что я всю мою жизнь очень люблю животных, особенно лошадей и собак, всегда очень бережно к ним отношусь и, если вынужденно прибегаю к наказанию, то ещё больше уделяю им ласки и ухода, и у меня с ними всегда возникает дружба. Как приятно, когда мягкие лошадиные губы начинают ласково касаться рук, плеч, головы, когда животное тянется к тебе, выражая свою любовь.

Итак, я получил право ездить, как хочу. Со всеми сотрудниками совхоза у меня установились хорошие отношения. Везде меня встречали очень радушно. Особенно я любил посещать пасеку. Пожилой пчеловод, как только я заезжал к нему, заваривал из трав душистый чай, ставил на стол большую чашку свежего золотистого мёда и гречишный хлеб, к которому я уже привык и который с мёдом был более съедобен. В каждой бригадной столовой меня всегда приглашали поесть. Так что с пропитанием проблем не было. Ночлег был беспечен. В основном я жил один, иногда ко мне в комнату на время поселяли командированных. Постель моя состояла из мешковины, набитой душистым сеном, такой же подушки и байкового одеяла. Простыней не было, но я в них и не нуждался. Постоянный круг людей, с которыми я ежедневно встречался, были работниками бухгалтерии, столовой, бригадиры, агрономы. В бухгалтерии были очень интересные люди. Главный бухгалтер, Шумеев, невысокого роста, худощавый, очень серьёзный, малоразговорчивый, неулыбчивый, всегда аккуратно одетый брюнет с гладко причёсанными волосами. У него и почерк был идеально ровный, несколько напоминающий готический стиль – строчка строго лежала на бумаге. Полной ему противоположностью был кассир Еремеев, он же секретарь-машинистка. Весельчак и балагур, вечно с гитарой, ухаживающий за директрисой столовой. Лет под 60, очень плотный, широкоплечий, с широким румяным лицом, улыбающийся, с быстрой, слегка раскачивающейся походкой.

Весьма интересным был бухгалтер материальной части, высокий, очень загорелый шатен, неразговорчивый, холостяк без семьи и дома. Он работал в бухгалтерии только зимой, когда замерзали реки, а всё лето проводил, путешествуя где-то по воде. Появлялся на работе с первым снегом и исчезал после ледохода. Но никогда никому не рассказывал, где был и что видел.

Четвёртым был бухгалтер расчётного отдела, он же заместитель главного и мой непосредственный начальник. Высокого роста, спокойный, ничем особенно не выделяющийся, знающий своё дело специалист.

Особенно хорошо ко мне относились заведующая столовой Ивлева, она же парторг, и главный агроном Фёдор Павлович Сарана. Фёдора Павловича всю жизнь вспоминаю с благодарностью. Это был очень интеллигентный, высокообразованный специалист. Всегда ровный, обходительный, он у всех пользовался уважением.

Месяца через два после того, как я устроился на работу, главный бухгалтер поручил мне выписывать ордера на отпуск со склада продуктов и материалов. Иногда, когда не было кассира, я получал деньги, которые потом сдавал. Лето подходило к концу, начались дожди, похолодало. У меня не было ничего тёплого, не было и денег. Что делать? На мне была лишь очень лёгкая тужурка без подкладки. На склад привезли сапоги с брезентовыми голяшками. Взял в счёт зарплаты. А что дальше? У кого-то просить было совестно. Что делать? Я совершенно растерялся. Ездил пронизываемый холодным ветром и дождём до мозга костей. Однажды, мокрый, совершенно замёрзший, сталкиваюсь в двери с Фёдором Павловичем. Взглянув на меня, он спросил: «У тебя, что нет ничего тёплого?» А я так замёрз, что еле промычал: «Да». Он тут же снял с себя одетый поверх пальто брезентовый плащ, отдал мне и быстро вышел, не сказав ни слова. Боже, как я благодарен, это спасение! У меня [было] пикейное одеяло, в середине его вырезаю дырку, чтобы проходила голова, одеваю его, подпоясываюсь, сверху плащ… Всё, отлично, можно зимовать! Вот пришла и она, с ветрами, снегом, морозами. Полевые работы закончены. Сижу в бухгалтерии. Плохо с отоплением, нет угля, нет дров, в помещении холодно. Особенно ночами. Ходим, собираем на топливо курай, подвозят солому. Ко мне в комнату поселили командированного, молодого человека, Юру. По его предложению подтаскиваем топчаны к печке, ставим один на другой. Можно спать, прижавшись спиной к тёплой печке, а по комнате гуляет холодный ветер, иногда залетают снежинки. Дом из самана строили осенью, к зиме он подсох в стенах образовались большие щели, которые никак не удаётся заткнуть. Если поднимается сильная вьюга, на полу образуются небольшие снежные валики. Но ничего, спину согревает печка.

Потихоньку, незаметно, без волнений и тревог [прошла зима], и с первыми весенними лучами в совхозе радость – получаем две новые машины «Ford». Надо ехать за ними на станцию. Долго искали, кого послать. Соглашается ехать один опытный тракторист – он на фронте ездил на машине, берёт с собою молодого слесаря, который никогда за рулём не сидел, но ездил на тракторе Фордзон. Через три дня машины торжественно въезжают во двор. Сбежались все, кто был недалеко, смотреть. Хорошо запомнилась эмблема машины на капоте радиатора – круг из синей эмали с белой надписью «Ford». Впоследствии наши полуторки, которые мы выпускали по лицензии, ничем не отличались.

В декабре 1934 года мама была освобождена и переехала в Новосибирск (Реабилитирована на основании ст.1 Закона Украинской ССР «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года), и я как можно быстрее перебрался к ней. Поступил на курсы по подготовке в вуз, одновременно работал в школе. В 1935 году поступил в Красноярский лесотехнический институт, который окончил в 1941 году. По окончании был направлен в Наркомлес Казахской ССР, где работал зав. опорным пунктом по изучению ленточных боров Семипалатинского лесхоза, техноруком и старшим специалистом Бешкарагайского леспромхоза Павлодарской области.

В декабре 1934 года мама была освобождена и переехала в Новосибирск (Реабилитирована на основании ст.1 Закона Украинской ССР «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года), и я как можно быстрее перебрался к ней. Поступил на курсы по подготовке в вуз, одновременно работал в школе. В 1935 году поступил в Красноярский лесотехнический институт, который окончил в 1941 году. По окончании был направлен в Наркомлес Казахской ССР, где работал зав. опорным пунктом по изучению ленточных боров Семипалатинского лесхоза, техноруком и старшим специалистом Бешкарагайского леспромхоза Павлодарской области.

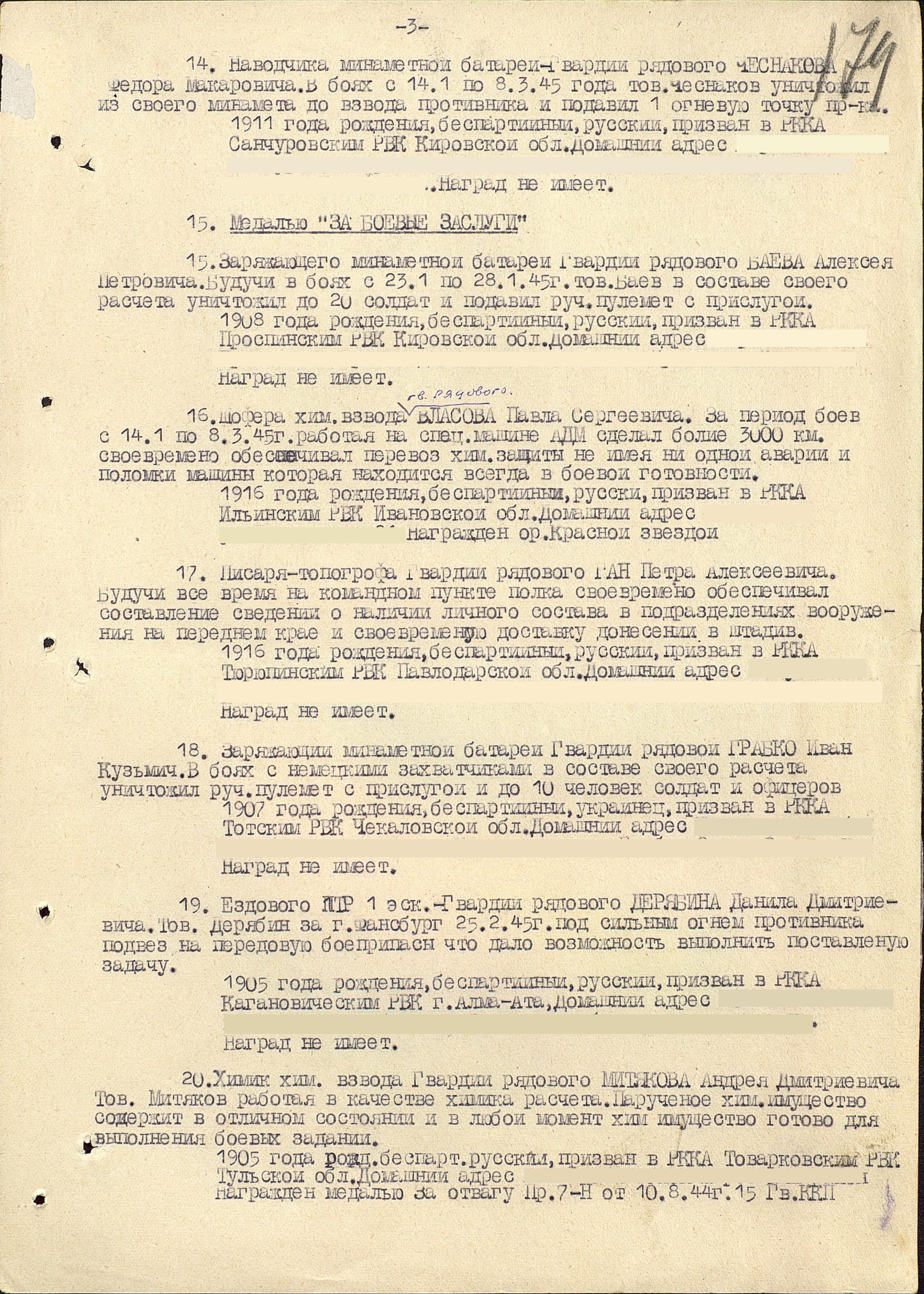

В октябре 1943 года был призван в Р.К.К.А. В 1944–1945 годах воевал в составе 15-го Гвардейского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого 2-ой степени полка 4-ой Гвардейской кавалерийской Мозырьской Краснознаменной дивизии под командованием гвардии генерал-майора И.Г. Панкратова Первого Белорусского фронта. Был пулемётчиком, разведчиком. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени (11.03.85 г.). Закончил войну старшим сержантом.

|

|

|

|

Фотографии военных лет

Из Приказа 15 Гвардейскому кавалерийскому Краснознаменному полку, 4 Гв. КМКД от 31 марта 1945 года № 4-Н о награждении П.А.Гана медалью «За боевые заслуги»

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

15 гвардейского кавалерийского Краснознамённого ордена Б. Хмельницкого 2 степени полка 4 Гвардейской кавалерийской Мозырьской

Краснознамённой дивизии.

- 15 кавалерийский полк сформировался 8.7.1941 г. в городе Ставрополе Ставропольского края.

- С 8.7.1941 г. по 16.7.41 г. полк занимался боевой и политической подготовкой личного состава.

- 17.7.41 г. к исходу дня полк был срочно погружен в эшелоны и переброшен на ст. СТАРАЯ-ТАРОНА Калининской обл.

- 23.7.41 г. полк был введён в бой.

- С 23.9.41 г. по 5.10.41 г. полк участвовал в рейде по тылам противника в районе Смоленска. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими оккупантами полку было присвоено звание ГВАРДИЯ 25.10.41 г.

- С 1.11.41 г. по 1.5.42 г. полк находился в боях на западном фронте.

- С 1.5.42 г. по 26.7.42 г. полк находился на формировании в районе ЧУДДЕВО.

- 9.8.42 г. полк вступил в бой в районе РОГАЧЁВА на р. ГЖАТЬ, где находился в боях по 26.9.42 г.

- С 28.9.42 г. по 31.1.42 г. совершил марш в Тульскую обл. г. ЕФРЕМОВ и вступил в бой в районе СРЕДИНА-БУДЫ г. СЕВСК.

- С 1.5.43 г. по 1.8.43 г. полк находился на формировании в районе г. ЗАДОНСКА ВОРОНЕЖСКОЙ обл.

- С 20.8.43 г. полк вступил в бой в районе г. ОРЁЛ.

- С 5.9.43 г. по 20.9.43 г. находился в рейде по тылам противника в районе станция ЖУКОВКА.

- С 21.9.43 г. по 10.10.43 г. находился на отдыхе в районе д. КАСИЦКОЙ.

- 15.10.43 г. форсировал р. ДНЕПР в районе ЛОЕВО и вступил в бой в районе д. ВАЗОН-МАЛИНУВКА.

- С 1.1.44 г. по 10.1.44 г. полк находился в рейде по тылам противника в районе ПЕТРИКУВ, закончив боевые действия в этом районе, полк в составе дивизии, был переброшен в район г. КОВЕЛЬ, где держал оборону по 7.5.44 г..

- С 8.5.44 г. по 7.7.44 г. полк находился на формировании в районе ПОДРЫЖЬЕ, КОШУВКА.

- 10.7.44 г. полк форсировал р. ЗАПАДНЫЙ БУГ, вошёл в рейд по тылам противника и занял город МЕНДЗЖИЖЕЦ, СЕДЛЕЦ, МИНСК-МАЗОВЕЦКИЙ, за дерзкие боевые действия по тылам противника полк был награждён орденом БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

- С 6.9.44 г. по 12.1.45 г. полк находился на отдыхе и формировании в районе города ОСЕЦК.

- 14.1.45 г. полк форсировал р. ВИСЛА (БЫДГОЩ), тем самым отрезав отход ВАРШАВСКОЙ группировки.

- Разбив БРОМБЕРСКИЙ гарнизон противника, полк, стремительно продвигаясь вперёд, 29.1.45 г. в 17.30 перешёл Государственную границу Германии и вошёл в рейд по тылам противника в районе ЯСТРОВ-ЦИПНОВ этим самым закончил полное окружение ШНЕЙДЕМЮЛЬСКОЙ группировки.

- С 7.3.45 г. по 15.4.45 г. полк находился на отдыхе и формировании в районе ПОЛЬЦИН и ВИНИНГЕН.

- 16.4.45 г. форсировал р. ОДЕР и вступил в бой в районе г. ФРИЗАК.

- 22.4.45 г. полк форсировал р. ШПРЕЕ в районе д. НОЙ и вышел к ЭЛЬБЕ в районе БАД-ВИЛЬСНАК.

- Закончив боевые действия по уничтожению БЕРЛИНСКОЙ группировки, полк сосредоточился в районе д. ГРУБЕ.

- За боевые действия на территории Германии полк награждён орденом БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 2 степени.

- Полк участвовал в героической обороне г. Москвы, в освобождении г. ВАРШАВЫ и в героическом штурме и взятии г. БЕРЛИНА.

- С 6.7.45 г. по 31.8.45 г. полк нёс службу по охране залива Балтийского моря Юго-Западнее города ШТРАЛЬЗУНД.

- 2.9.45 г. по приказу Верховного Главного Командования и приказу Войскам Оккупационной Группы войск в Германии полк расформирован.

КОМАНДИР 4 ГВ. КМКД

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ МАЙОР (ПАНКРАТОВ)

Из литературного наследия П.А. Гана

Погоня

П.А. Ган

О флоте сам Сашка рассказывал самые невероятные истории, то ли произошедшие с ним, то ли услышанные от других, не знаю, но они всегда производили впечатление, и именно из-за них Сашка с каждым днем становился все более заметной личностью, а скоро и всеобщим любимцем.

При распределении Сашка упросил направить его во взвод разведки и настаивал на своем. Туда его и направили.

Мне приходилось слышать, что морякам очень трудно дается кавалерия. Если это так, то Сашка опроверг это утверждение. В нем была какая-то скрытая мощная энергия в достижении цели. Он легко и быстро освоил все навыки верховой езды, тонкости джигитовки и на моих глазах с каждым днем все более становился настоящим кавалеристом. Но прозвище «Морячок» так и оставалось за ним.

Был он балагур, широкоплеч, большой весельчак, с ярким румянцем во всю щеку, с белозубой улыбкой. В его глазах постоянно сверкали искорки смеха и от всего его облика веяло веселой удалью. Физически сильный, добродушный, он готов был в любую минуту прийти на помощь товарищам и быстро стал душою взвода.

В один из пасмурных ноябрьских дней Сашка-Морячок верхом на коне и под его командованием несколько ездовых на бричках поехали за сеном, стога которого находились в десяти километрах от части.

Дорога простиралась по холмистой местности, где небольшие поля чередовались с участками леса.

Подъехав к намеченному месту, Сашка вдруг увидел, что впереди, возле леса горит костер и вокруг него греются трое, в немецкой форме, вооруженные автоматами.

В мгновенье Сашка пустил коня в галоп и, на ходу выхватив из ножен шашку, помчался к немцам. Заметив его, те бросились бежать в лес. Первый из убегавших, достигнув леса, спрятался за толстый ствол дерева и, выручая своих от уже приближавшегося к ним всадника, дал две прицельных автоматных очереди.

Все решили секунды. Когда на бричках подъехали ездовые, все уже было кончено. Немцы скрылись в лесу. Сашкин конь, фыркая и крутя головой, пытался освободиться от мундштука, врезавшегося в губы, топтался на месте. А на его спине, натягивая уздечку, лежал изрешеченный пулями Сашка-Морячок. Сашкина рука, сжимая эфес шашки, опустилась и по ней на клинок стекала алая кровь, капая на белый снег.

Смерть – спутник войны. Привыкнуть к ней нельзя, но относиться иначе, чем в мирное, невоенное время – можно.

Сашкина смерть потрясла всех. Всех, в том числе и меня, удивило Сашкино безрассудство. Зачем, имея при себе карабин и вооруженных солдат, нужно было выхватить шашку и броситься на трех автоматчиков? Отчего такая глупая смерть?

Эти вопросы я не переставал задавать себе, вспоминая Сашку, пока сам не испытал нечто подобное.

Произошло это в Германии. Ранним утром я готовил топографические карты. Распахнулась дверь и вбежавший связной Алексей срывающимся голосом сообщил:

– Старшину ветслужбы убили!

– Где?

– Коней на водопой водили… Он отстал. Откуда-то выскочили двое. Один из пистолета «трах!» – и все.

– Где они?

– От речки к лесу побежали…

Я схватил автомат и пустился в погоню. Быстро добежал до леса и через некоторое время очутился на широкой просеке. Там, правее от себя, заметил фигурку убегающего немца. Я побежал в его сторону и с каждым шагом он становился все отчетливее и яснее. Немец бежал не очень быстро и расстояние между нами сокращалось. У меня появилось ужасное желание догнать его.

Лес в этом месте был редким, и это позволяло мне не упускать его из вида. Я был тогда молод и приближающийся шум, видно, заставил немца ощутить надвигавшуюся опасность. Он вдруг остановился. Поспешно выхватил пистолет и выстрелил в мою сторону несколько раз, но в меня не попал.

Я начал кричать ему, смешивая немецкие и русские слова, чтобы он не бежал. Но он, продолжая бежать, только раз обернулся и бросил пистолет.

Погоня затянулась. Как ни пытался я увеличить скорость, но из этого ничего не получалось. Я почувствовал, что начинаю уставать. Дышать становилось нечем. Казалось, что сердце подкатывается к горлу. Впереди себя я отчетливо слышал, как с тяжелым хрипом заглатывает воздух убегающий от меня немец.

«Догнать! Непременно догнать!» – била в виски шальная мысль, а от усталости стали тяжелеть ноги. И тут я почувствовал судорожную боль в правой руке, сжимающей автомат. Все остальное произошло машинально. Прислонившись к ближнему дереву, я выстрелил и, видя, как впереди меня упал подкошенный автоматной очередью немец, опустился на землю.

Задыхаясь, я старался отдышаться и успокоиться. Сколько минут прошло, не знаю, но услышал голоса приближающихся людей и, когда приподнялся, увидел своих, очевидно, побежавших вслед за мною.

Кто-то из них одобрительно высказался за всех:

– Так ему и надо. Звери они!

Я не мог ничего ответить. Спазмы сжимали горло. Пересиливая себя, я поднялся и подошел к убитому.

Желтое худое лицо, густо заросшее многодневной сухой щетиной. Открытый рот т большие серые глаза, устремленные вверх застывшим взором. Человек, еще несколько минут назад стрелявший в меня, а может быть, и убивший старшину ветслужбы. Кто он? Чей муж, отец, дедушка? Кого горько будут оплакивать родные?

Почему он так ненавидел нас? Или боялся? Ведь первый выстрел был с его стороны. Почему не сдался? Ведь была надежда сохранить жизнь.

Мне вспомнился случай с Сашкой-Морячком в Польше. Мне представилось, что у него, как и у меня, при виде убегающих немцев появилось собачье желание догнать. Догнать, догнать во что бы то ни стало. Не древний ли животный инстинкт проснулся в нас, когда мы видели спину убегающего?

Проши дни, недели, месяцы. И я стал убеждаться, что тогда месть и жестокость затуманили мой разум, и пытался понять, откуда это во мне?

Четыре года провел я на войне и ни разу не замечал в себе ничего подобного. Сколько раз приходилось вступать в бой с врагом, но никогда не было чувства раскаяния.

Был ранен и контужен.

В бою видел перед собой вооруженного до зубов врага и бил его. За моей спиной был родной дом, Отечество.

То были жестокие бои, не на жизнь, а на смерть. От них зависела наша победа.

А тогда? В той погоне?

Я никогда не считал себя трусом и подтверждение тому мои боевые награды. Но тогда… после погони я испугался самого себя. Кто воспитал во мне эту нечеловеческую жестокость? Эти звериные инстинкты? Может, тот призывный клич пролетарского писателя, услышанный в юности: «Если враг не сдается, его уничтожают!»?

Ответа не было. Да навряд ли мог быть.

Войну я закончил в Берлине. Там у поверженного Рейхстага мне казалось, что со временем военные эпизоды забудутся и начнется счастливая мирная жизнь. В чем-то так и было.

Ежегодные восторженные гимны Победе извращали память. Настоящие герои умирали и на смену им в историю войны стали вплетаться подвиги мнимых героев.

Время все больше и больше отдаляло меня от погони, но тем чаще мои пули, поразившие тогда беглеца, били рикошетом в самое сердце, оставляя в моем сознании незаживающую рану.

Как непредсказуемы человеческие поступки и как тяжело покаяние за них…

Из книги: Самусенко В.Ф. Пётр Алексеевич Ган, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Кыргызстана. Бишкек: «Илим», 1997. (Серия «Классики кыргызской науки»)

По лесам бассейна р. Кара-Дарья

П.А. Ган

1945 год. Отгремели последние сражения. Отзвучали радостные залпы салютов и сразу потянуло домой. Потянуло к семье, к труду. Страстное желание попасть домой из слаботлеющего огонька превратилось во все поглощающее бурное пламя.

Я, как специалист с высшим образованием, подлежал первоочередной мобилизации. Но прошли еще очень долгие месяцы, когда наконец в конце октября, получив на руки все документы, мне посчастливилось выехать в заполненном до отказа военном эшелоне в Россию. Билет был взят до Чимкента, где в это время проживали родители. Захватив в Куйбышеве жену и двух ребятишек, мы в переполненном пассажирском поезде поехали в Среднюю Азию.

После разрушенных, превращенных в руины городов и сел Украины и Белоруссии жизнь в Средней Азии с ее мирным укладом первые дни воспринималась как что-то нереальное. А базары! С массой фруктов, лепешек, пловом, лагманом они производили ошеломляющее впечатление.

Прошло только 15 дней, как мы приехали в Чимкент, а мне уже не терпелось устроиться на работу. Мобилизован я был в Казахстан. Собираюсь в Алма-Ату, но вдруг вспоминается один разговор, в котором очень хвалили Киргизию и г. Фрунзе, решаю туда заехать. Маленький автобус подвез меня от вокзала до гостиницы. Всего на расстоянии одного квартала располагался Дом министерств, в котором находилось Министерство лесной промышленности.

Заходу в вестибюль, двигаюсь по коридору, после яркого уличного света с трудом присматриваюсь в темноте.

И вдруг неожиданно:

– Ган? Ты? Живой?

И я оказываюсь в объятьях у Д.В. Васильева, с которым несколько лет проработал в Казахстане.

– Как ты сюда попал?

Рассказываю, что приехал устраиваться на работу.

– Это мы сейчас организуем, ведь я же тебя отлично знаю! И он потащил меня в отдел кадров. Через час меня принял министр, а через два часа в кармане лежал приказ о назначении меня техноруком Узгенского леспромхоза, контора которого находилась в Ошской области в пос. Мирза-Аки.

По приезде в ЛПХ выяснилось, что директор уже несколько месяцев отсутствует, находится в больнице в Ташкенте, технорук уволился и временно руководит всей деятельностью зав. подсобным хозяйством Г.А. Бобрук.

Длительное отсутствие в хозяйстве специалистов не могло не сказаться отрицательно на всей его деятельности. Годовой план не выполнялся по всем показателям, финансовое положение было очень тяжелым. Надо было принимать какие-то экстренные меры, чтобы за оставшийся месяц хоть что-то наверстать. В основном все работы по выполнению плана были связаны с лесозаготовками, которые проводились в горах на нескольких далеко отстоящих друг от друга участках.

Самым близким был участок Донгуз-Тоо, расположенный в одноименном ущелье, с него я и решил начать знакомство с работами.

Так, часов в 11 мы выехали из ворот ЛПХ. Спутниками моими были зав. подсобным хозяйством Георгий Андреевич Бобук и завхоз Петр Семенович Жилов. Мы ехали рядом по берегу р. Яссы, слева была широкая каменистая пойма, совершенно лишенная растительности, меня это удивило, и я обратился к своим спутникам за разъяснением. Петр Семенович рассказал, что раньше пойма была густо заросшей тополями и облепихой, но постепенно эти заросли вырубались на топливо, особенно сильными такие рубки были во время войны, когда не было ни мужчин, ни транспорта, чтобы везти топливо издалека. И вот, в результате рубок и уничтожения большей части растительности, река постепенно начала передвигаться по пойме, уничтожая на своем пути все острова, на которых тысячелетиями создавался почвенный покров и еще недавно были густые тугаи.

Сейчас перед нами были только голые камни. Проехали километра 1,5–2, ландшафт несколько изменился, в пойме реки стали встречаться отдельные островки, заросшие кустарником, по мере продвижения вверх по реке их становилось все больше и вот начались почти сплошные заросли. Оказывается, особенно пострадали леса вблизи сел. Проехав еще немного, мы съехали на узкую тропу, которая вела через заросли на другую строну реки. Тропа была узкой и мы вытянулись в один ряд, я поехал первым.

По пути на небольшой поляне попалась маленькая мельница, у которой стояло несколько ишаков и лошадей. Слышался шум жерновов. Меня поразило совершенно незнакомое устройство мельницы – здесь не было обычных больших колес, поток воды по жёлобу падал на быстро вращающуюся деревянную турбину. Потом, много раз встречаясь с подобным устройством, я убедился, что оно характерно для Киргизии.

Проехав мимо мельницы, мы въехали в густые, довольно высокие заросли облепихи. Несмотря на то, что стоял конец ноября, погода была теплой, ярко светило солнце, и только кое-где между кустами лежали небольшие пятна снега.

Я присматривался к окружающим меня кустам – основные заросли составляла облепиха, ее желтые ягоды потускнели, но еще в большом количестве плотными гроздьями покрывали ветки, кое-где встречались кусты шиповника с мелкими плодами. По берегам мелких проток встречалась жимолость, промелькнул большой куст барбариса, на пригорке, весь обвязанный мелкими разноцветными ленточками, ярко выделялся своей желтой корой боярышник.

Подъехали к главному руслу реки. Течение было довольно бурным. Брызги, замерзая, образовали на обоих берегах сверкающие на солнце причудливые забереги. Забереги небольшими лентами тянулись вдоль всей реки, нависая нал водой, и только там, где тропа входила в воду, были разбиты. Сквозь прозрачную голубизну реки виднелись большие камни. Мне предстояло впервые в жизни спуститься на коне в холодную бурную реку. Я приглядывался, стараясь определить глубину и направление, куда должен ехать, и по неопытности ничего не смог рассмотреть. Тогда я решил, что будет все-таки благоразумнее попросить переправиться первым кого-нибудь более опытного. Первым поехал Жилов, за ним я. Перед самым выездом на тот берег его конь сильно споткнулся и ткнулся головой в воду, но сделал сильный толчок и, разбрызгивая ярко сверкающие брызги, выскочил на берег. Вода в реке была выше стремени, поэтому пришлось поднять ноги, чтобы не намочить их, и сидеть в седле в довольно неустойчивом положении. За главным руслом снова потянулись заросли кустарников. Ехали мы довольно быстрым шагом. Я был увлечен рассматриванием всего окружающего, совершенно незнакомого мне мира. Внезапно, буквально в каком-то метре от головы лошади, раздался какой-то очень непонятный шум, хлопанье. Это было столь неожиданно, что мой конь слегка прянул в сторону, и я резко натянул повод. В то же мгновение из кустов прямо вверх, как свеча, вылетела большая птица с длинным хвостом и, сверкнув на солнце золотом оперения, почти под прямым углом перешла в горизонтальный полет, полетела ровно над кустами и скрылась за их верхушками. Мы безмолвно стояли несколько мгновений, пока птица не скрылась. Тишину прервал Георгий Андреевич: «Фазан-самец. Теперь их совсем ало осталось».

Выше на склоне под защитой скалы, как ласточкино гнездо, прилепилась маленькая, с плоской крышей, киргизская кибитка. Десятка полтора коз в самых живописных позах расположилось на ее крыше и на уступах красной скалы, которая круто обрывалась к самой реке.

Малюсенькое, в два писчих листа бумаги, черное оконце смотрело в сторону реки. Рядом с кибиткой, накрытой камышом, с плетеными из веток стенами, тянулся длинный сарай. К одному из его кольев был привязан оседланный с перекинутыми через седло полными куржумами черный ишак. Он привлек к себе внимание тем, что оба уха у него почему-то были наполовину обрезаны. Я слез с лошади и, бросив повод на торчавшее из штабеля дров полено, пошел по пастбищу. Спутники последовали за мной.

Немного отдохнув и размявшись, мы снова сели на лошадей и начали подниматься вверх по Донгуз-Тоо. Склоны были довольно крутыми с резким выходом на поверхность крупных камней и скал. Чем выше мы поднимались по реке, тем склоны гор становились все более покрыты лесом. По северному склону в глубоких ложбинах начали проглядывать большие деревья грецкого ореха, окруженные зарослями яблони, алычи, клена, боярки и других пород. Узкой прерывистой полосой вдоль реки тянулись белые тополя. Еще немного и мы выехали на довольно большую открытую площадку с пеньками срезанной кукурузы. По всей площади изредка были посажены молодые деревья грецкого ореха. На пригорке возвышался небольшой дом. Мы подъехали к нему. Здесь мы остановились на ночлег.

Поднялись мы рано. Сквозь небольшое оконце чуть пробивался серый рассвет. Я вышел на улицу и вместе со мной выкатилось огромное облако пара. Лошади стояли за домом и похрустывали сеном, уложенным в кормушку. Чувствовался довольно сильный мороз. Кони были покрыты куржуком. Внизу вся долина была закрыта утренним туманом, который расстилался ниже домика, выше склоны были открыты. На одной из вершин ярко вспыхнул первый луч солнца. Мы выехали через некоторое время. По мере подъема в горы снега становилось все больше.

Тишина. Только слышно дыхание лошадей, легкое похрустывание снега под копытами, да изредка доносится слабое журчание небольшой речки.

Впереди на склоне раздается треск, а затем – шум падающего дерева, поднимается огромное снежное облако. Мы спешиваемся, окликаем работающих и начинаем медленный подъем по склону на лесосеку. Рубка шла в довольно густом, почти чистом кленовом насаждении из клена туркестанского. Деревья были небольшими, 12–15 м в высоту и до 30–35 см в диаметре.

Вся кленовая древесина в основном использовалась на изготовление деталей к бричкам, в которых была большая нужда, и только древесина, непригодная для поделок, шла на дрова.

Мы обошли всех лесорубов. В основном это были пожилые люди, далеко не призывного возраста, и только условия войны заставляли их выполнять этот тяжелый труд.

Осмотрев участок, отведенный в рубку, и поговорив с людьми, я убедился, что запасы древесины, возможные для заготовки, в этом урочище очень ограничены и нет смысла увеличивать число заготовителей.

Единственные жалобы, которые пришлось выслушать от рабочих, – это недостаток продуктов и одежды. Пообещав по возможности что-то для них сделать, мы тронулись в обратный путь и, когда первые вечерние тени начали ложиться на склоны гор, подъехали к домику сторожа в устье реки Донгуз-Тоо. Выполняя обещание, мы остановились.

Через несколько мгновений дверь открылась, и старичок-хозяин торопливо вышел нас встречать. Взяв мою лошадь за повод, он помог мне сойти, оказав знак гостеприимства. Затем он широко открыл дверь, приглашая нас войти. Мы вошли в малюсенькое полутемное помещение. Справа, у стены, размещался сложенный из камней очаг без трубы. Дым выходил прямо в отверстие в потолке. Пол был устлан кошмами. У стены, противоположной двери, лежали сложенные стопкой разноцветные одеяла. Возле очага стояла довольно молодая миловидная женщина, как выяснилось позже, невестка хозяина. Мои спутники разулись, я последовал их примеру. Мы прошли к стопке одеял, рядом с которыми было разостлано узкое стеганое одеяло и сели на него. Затем хозяйка расстелила перед нами скатерть, подала лепешки, поставила тарелку с топленым маслом, положила на блюдечко несколько кусочков сахара и немного конфет, принесла кипящий самовар и стала разливать по пиалам горячий чай.

Вошел малыш лет 6–7 и, испуганно посматривая в нашу сторону, прижался к матери.

– Внук. Отец на фронте, давно известий нет. Война кончилась, где пропал, – говорил старик, поглядывая на внука и с трудом подбирая русские слова.

И вот в этой маленькой кибитке в тысячах километров от фронта, снова отчетливо встал передо мной весь ужас войны. Здесь он проявился во всем: в латаной-перелатаной одежде, в дырявых ботинках на ногах ребенка, из которых выглядывали покрасневшие на морозе пальцы, в ячменных лепешках, в поданных с таким гостеприимством желтых кусочках сахара, во всем облике сидящих передо мной людей.

Выпив чая, постаравшись как-то успокоить гостеприимных хозяев и горячо их поблагодарив, мы тронулись в дальнейший путь. Через несколько часов мы благополучно вернулись к себе домой.

Эхо науки (Известия НАН КР),

№ 3–4, 1995. С. 13–16

Визитная карточка музея ГОУ СОШ № 618 Зеленоградского АО города Москвы.

70-летию Битвы за Москву посвящается...

Экспозиция музея посвящена формированию 4-й гвардейской Мозырьской кавалерийской дивизии, ее боевому пути, личному составу, героям дивизии, слетам ветеранов-доваторцев, поисковым работам. Музей является центром военно-патриотического и гражданского воспитания учащихся в нашем образовательном учреждении.

Экспозиция музея начинается со стелы, на которой расположен портрет Льва Михайловича Доватора.

Профиль музея.

Профиль музея.

Музей военно-исторического профиля размещается на первом этаже в комнате площадью 48 кв. м. В апреле 2007 года он лицензирован как Музей Боевой славы 4-ой гвардейской Мозырьской Краснознаменной кавалерийской дивизии корпуса Доватора.

Формирование и боевой путь дивизии.

Дивизия формировалась в период с 3 по 15 июля 1941 года в городе Ворошиловске, ныне Ставрополе, получив наименование 53-я отдельная кавалерийская дивизия.

Боевой путь дивизии начинался 22 июля 1941 года на берегах реки Торопа в Калининской (ныне Тверской) области, где она вступила в первые бои с немецко-фашистскими войсками.

В августе дивизия вошла в состав сначала кавалерийской группы, а затем – корпуса генерал-майора Доватора Л.М., обороняла Москву на дальних подступах. С конца ноября по 2 декабря 1941 года держала оборону столицы на Крюковском рубеже. 26 ноября 1941 года дивизия получила гвардейское звание и стала именоваться 4-я гвардейская кавалерийская дивизия. Впоследствии награждена орденом Красного Знамени и удостоена почетного наименования Мозырьская. Боевой путь дивизии закончился 3 мая 1945 года в Германии на берегах реки Эльбы.

Боевой путь дивизии и главные его этапы представлены на отдельных стендах:

Командование второго гвардейского кавкорпуса и 4-й гв. кавдивизии.

Всю войну 4-я гвардейская Мозырьская Краснознаменная кавалерийская дивизия входила в состав 2-го гвардейского Померанского Краснознаменного ордена Суворова 2 степени кавалерийского корпуса, который под командованием выдающегося кавалерийского военачальника Льва Доватора защищал Москву. Короткую жизнь прожил Лев Михайлович, оставив долгую славу о себе. В музее есть стенд, посвященный генерал-майору Доватору, погибшему 19 декабря 1941 года у деревни Палашкино Рузского района Московской области и удостоенному 21 декабря 1941 года звания Героя Советского Союза.

В марте 1942 года в командование корпусом вступил генерал-майор Крюков В.В., супруг заслуженной артистки РСФСР Лидии Андреевны Руслановой. К концу войны Владимир Викторович стал генерал-лейтенантом, Героем Советского Союза.

В марте 1942 года в командование корпусом вступил генерал-майор Крюков В.В., супруг заслуженной артистки РСФСР Лидии Андреевны Руслановой. К концу войны Владимир Викторович стал генерал-лейтенантом, Героем Советского Союза.

4-ю гвардейскую Мозырьскую Краснознаменную кавалерийскую дивизию формировали комбриг Мельник Кондрат Семенович, начальник штаба Радзиевский Алексей Иванович и комиссар Овчинников Алексей Николаевич. За период Великой Отечественной все они стали известными военачальниками. Мельник К.С. командовал кавалерийским корпусом, несколькими общевойсковыми армиями, получил звание генерал-лейтенанта, после войны был командующим Таврическим округом. Радзиевский А.И. в послевоенное время стал генералом армии, начальником академии им. М.В. Фрунзе; Овчинников А.Н. закончил службу в звании генерал-майора.

После Мельника К.С. с марта 1942 года и до окончания войны (кроме периода учебы в военной академии) дивизией командовал генерал-майор Панкратов Григорий Иванович. О боевом и жизненном пути Григория Ивановича рассказывает альбом, входящий в экспозицию.

Во время учебы Панкратова Г.И. обязанности командира дивизии исполнял генерал-майор Миллеров Б.С.

Состав 4-й гв. кавдивизии.

В состав дивизии входили: 3 кавалерийских полка (11-й, 15-й и 16-й гвардейские), 175-й гвардейский артминполк, 184-й танковый и медсанчасть дивизии.

Герои Советского Союза 2-го гв. кавкорпуса.

Герои Советского Союза 2-го гв. кавкорпуса.

Стенд «Герои Советского Союза 2 гвардейского кавкорпуса» открывает фотография гвардии лейтенанта Поды Павла Андрияновича, командира пулеметного взвода 4-й кавдивизии, который первым в дивизии был удостоен звания Героя Советского Союза 18 мая 1943 года посмертно.

Н.П. Ган, ст. Вёшенская